屋根工事、ついに終了!! ・・・44日目 [ 1_11 屋根工事]

屋根葺き作業をスタートして7日目、やっと全ての屋根工事を終了しました。特に、屋根材の取付作業は、単純作業の繰り返しですが、思った以上に過酷で、私も妻も膝や手首に結構疲労が来ています。これは、屋根勾配の関係で不自然な姿勢での長時間作業のためだと思われます。

それにしても、これからは、雨の心配をすることなく作業ができることに、本当にホッとしてます。ヤレヤレ・・・

そして、この屋根工事を終了をもって、今年の仕事納めとしました。年明けからは、床下の電気配線工事、床張り、天井張り等の作業が続きます。また、屋根工事が終わりましたので、建築確認の中間検査を受ける時期にもなります。

10月8日からスタートして約3ヶ月間、友人達の応援も得ながら、ケガもなく無事にここまでやってこれたことに感謝です。

■ 最新の状況 (2009年12月25日)

屋根材(アスファルトシングル材) 840枚(総重量 約1,500kg)、使用した釘 約5,000本の作業がやっと終了。これで、どんな雨が来ても大丈夫(!?)な筈です。

■ 作業の状況

・全ての屋根材の取付が終了しましたので、引き続いて棟換気関連の作業です。

まずは、棟の所にとりつける棟換気用の”フラットベンツ(米国製)”をご紹介します。下の写真です。棟換気は、屋根裏の高温の空気を外に出すためのものですが、今回の場合、既にご紹介しているように棟のトップに設けた2㎝幅の開口スリットより換気を行います。その場合、換気を行いつつ、外部からの雨が侵入しないような特殊構造をもった棟換気部品が”フラットベンツ”と言うことになります。

結構簡単な構造ですので、台風などの風雨が強いときに雨が侵入しないかちょっと不安がありますが・・・かなりの実績有りということですので、これで様子を見たいと思います。

・下地材(笠木)は、防腐処理をした15㎜厚の材料を使用します。下地材の上から、フラットベンツと共に65mmのコーススレッド(ステンレス製)を使って野地板に固定します。

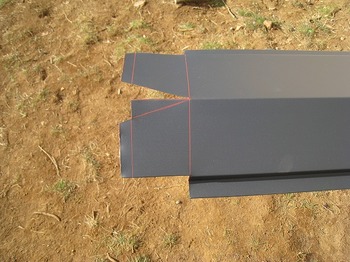

・得意(?)の板金加工です。事前に、グラフ用紙をつかって、板金加工の展開を確認しておくと間違いがありません。

・棟カバーの接合部には、シリコンシーリングを2条ほど塗布して、100mm以上の重なりを持つように繋いでいきます。棟カバーのサイドから、ステンレス製のスクリュー釘をつかって、300mmピッチで固定しました。

・遠目には、それなりにきれいに仕上がっているように見えますね。

それにしても、これからは、雨の心配をすることなく作業ができることに、本当にホッとしてます。ヤレヤレ・・・

そして、この屋根工事を終了をもって、今年の仕事納めとしました。年明けからは、床下の電気配線工事、床張り、天井張り等の作業が続きます。また、屋根工事が終わりましたので、建築確認の中間検査を受ける時期にもなります。

10月8日からスタートして約3ヶ月間、友人達の応援も得ながら、ケガもなく無事にここまでやってこれたことに感謝です。

■ 最新の状況 (2009年12月25日)

屋根材(アスファルトシングル材) 840枚(総重量 約1,500kg)、使用した釘 約5,000本の作業がやっと終了。これで、どんな雨が来ても大丈夫(!?)な筈です。

■ 作業の状況

・全ての屋根材の取付が終了しましたので、引き続いて棟換気関連の作業です。

まずは、棟の所にとりつける棟換気用の”フラットベンツ(米国製)”をご紹介します。下の写真です。棟換気は、屋根裏の高温の空気を外に出すためのものですが、今回の場合、既にご紹介しているように棟のトップに設けた2㎝幅の開口スリットより換気を行います。その場合、換気を行いつつ、外部からの雨が侵入しないような特殊構造をもった棟換気部品が”フラットベンツ”と言うことになります。

結構簡単な構造ですので、台風などの風雨が強いときに雨が侵入しないかちょっと不安がありますが・・・かなりの実績有りということですので、これで様子を見たいと思います。

・下地材(笠木)は、防腐処理をした15㎜厚の材料を使用します。下地材の上から、フラットベンツと共に65mmのコーススレッド(ステンレス製)を使って野地板に固定します。

・得意(?)の板金加工です。事前に、グラフ用紙をつかって、板金加工の展開を確認しておくと間違いがありません。

・棟カバーの接合部には、シリコンシーリングを2条ほど塗布して、100mm以上の重なりを持つように繋いでいきます。棟カバーのサイドから、ステンレス製のスクリュー釘をつかって、300mmピッチで固定しました。

・遠目には、それなりにきれいに仕上がっているように見えますね。

屋根葺き作業(5日目)を継続中・・・42日目 [ 1_11 屋根工事]

先週後半より、スタートした屋根葺き作業、寒波襲来でとてつもない寒さの中での作業でしたが、今週に入って寒さも和らぎ、やっと落ち着いて作業できる日が続いています。寒さと風はあるものの、冬晴れが続いているので、屋根葺き作業には、有り難いお天気と言えます。

今日で、屋根葺き作業・・5日目です。屋根材のコンクリセメントによる点付け(接着のため)と釘打ちに思いの外、時間を取られているためです。しかし、ここに来て習熟効果がでて、生産性が当初の2倍以上に上がってきました。

現時点で、妻の協力も得て約3/4を終えることができましたが、屋根材を葺き終わると、後は、屋根の棟部分に取り付ける棟換気用部品と棟の水切り板金の仕舞いが残っています。あと3日くらいあれば何とかなりそうで、年内に屋根葺き工事を終える目処が付いてきました。

■ 最新の状況 (2009年12月23日)

■ 作業の状況

・屋根葺き作業で、靴と靴下、さらには作業ズボンにも穴が開いてしまいました。これは、ルーフィングも屋根材もざらざらで、特にルーフィングの表面は紙やすりのような状態ですので、2日も作業すればすり切れてしまいます。

・屋根材の1パッケージで約33kgもありますので、一度にではなく、4~5パッケージずつに分けて作業しています。結構重いので屋上に持ち上げるのも大変です。

今日で、屋根葺き作業・・5日目です。屋根材のコンクリセメントによる点付け(接着のため)と釘打ちに思いの外、時間を取られているためです。しかし、ここに来て習熟効果がでて、生産性が当初の2倍以上に上がってきました。

現時点で、妻の協力も得て約3/4を終えることができましたが、屋根材を葺き終わると、後は、屋根の棟部分に取り付ける棟換気用部品と棟の水切り板金の仕舞いが残っています。あと3日くらいあれば何とかなりそうで、年内に屋根葺き工事を終える目処が付いてきました。

■ 最新の状況 (2009年12月23日)

■ 作業の状況

・屋根葺き作業で、靴と靴下、さらには作業ズボンにも穴が開いてしまいました。これは、ルーフィングも屋根材もざらざらで、特にルーフィングの表面は紙やすりのような状態ですので、2日も作業すればすり切れてしまいます。

・屋根材の1パッケージで約33kgもありますので、一度にではなく、4~5パッケージずつに分けて作業しています。結構重いので屋上に持ち上げるのも大変です。

いよいよ、屋根葺き作業を開始・・・39日目 [ 1_11 屋根工事]

いよいよ、屋根葺き作業がスタートしました(この2日間は、妻との共同作業です)。まずは、屋根の周囲を囲む水切り板(板金)の取付作業を行いました。これは、既に加工された板金を使いますが、端部や接合部は自分で板金加工が必要です。そして、その取付が終わり屋根材(アスファルトシングル材)の取付に入りました。

しかし、最近の厳しい寒気襲来で、屋根上での作業は、寒さと強風で作業が思うようにはかどりません。冷たい風で体の芯まで冷えて大変です。防寒対策を強化する必要がありそうです。

■ 最新の状況 (2009年12月18日)

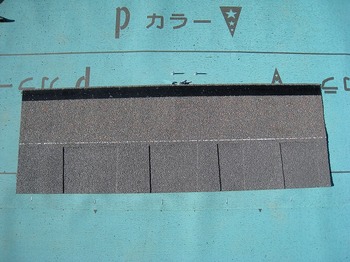

・屋根材(アスファルトシングル材)を葺く前に、屋根の周囲に水切り板(板金)を取り付けます。水切り板は、「軒下スターター」と「ケラバ捨材」からなっています。

・水切り板を取り付けるといよいよ屋根材(アスファルトシングル)の取付開始です。5列取り付けるのに、3時間を要しました。

因みに、今回の屋根葺きで使用するアスファルトシングル材は、以下の通りです。

○屋根材1枚の大きさ: 984mm x 337mm 重量:1.74kg/枚

○今回の使用する屋根材枚数: 約840枚(全重量:1,460kg)

○専用釘全使用本数: 約5,000本

作業としては、これらの屋根材を屋根上に持ち上げ、ひたすら、専用釘を使って手打ちハンマーで打ち付けることになります。ちょっと気が遠くなる量で、一体、何日で終わるのかと不安がよぎります・・・・

■ 作業の状況

【水切り板の加工と取付】

水切り板は、断面形状は加工されていますが、接続部と端部については、自分で加工する必要があります。その加工に欠かせないのが「板金つかみ」という工具です。これは、ホームセンターで購入しました。

【屋根材の取付】

・通常、プロは、屋根材を取り付ける釘打ちは、エアー式の釘打ち機を使うそうですが、今回は、そのような道具もありませんので、ハンマーを使っての釘打ちとなります。

しかし、最近の厳しい寒気襲来で、屋根上での作業は、寒さと強風で作業が思うようにはかどりません。冷たい風で体の芯まで冷えて大変です。防寒対策を強化する必要がありそうです。

■ 最新の状況 (2009年12月18日)

・屋根材(アスファルトシングル材)を葺く前に、屋根の周囲に水切り板(板金)を取り付けます。水切り板は、「軒下スターター」と「ケラバ捨材」からなっています。

・水切り板を取り付けるといよいよ屋根材(アスファルトシングル)の取付開始です。5列取り付けるのに、3時間を要しました。

因みに、今回の屋根葺きで使用するアスファルトシングル材は、以下の通りです。

○屋根材1枚の大きさ: 984mm x 337mm 重量:1.74kg/枚

○今回の使用する屋根材枚数: 約840枚(全重量:1,460kg)

○専用釘全使用本数: 約5,000本

作業としては、これらの屋根材を屋根上に持ち上げ、ひたすら、専用釘を使って手打ちハンマーで打ち付けることになります。ちょっと気が遠くなる量で、一体、何日で終わるのかと不安がよぎります・・・・

■ 作業の状況

【水切り板の加工と取付】

水切り板は、断面形状は加工されていますが、接続部と端部については、自分で加工する必要があります。その加工に欠かせないのが「板金つかみ」という工具です。これは、ホームセンターで購入しました。

【屋根材の取付】

・通常、プロは、屋根材を取り付ける釘打ちは、エアー式の釘打ち機を使うそうですが、今回は、そのような道具もありませんので、ハンマーを使っての釘打ちとなります。

ルーフィング張りまで終了・・・37日目 [ 1_11 屋根工事]

12/13~12/14には、会社の先輩である和光さんに2回目の作業応援に来ていただき、①残っていた野地板張り、②天窓取付、③ルーフィング張りの作業を一気に終えることができました。屋根上の作業は、18°の屋根勾配があるため、和光さんも、足や腰が疲れたのではないかと心配ですが、応援に感謝です。

後は、いよいよ屋根材(アスファルトシングル材)張りとなりますが、その前に、水切り板金の取付と現地での加工が必要となります。それが終わって初めて屋根材張りの作業に入ることになります。お天気さえ続けば、なんとか、年内に屋根工事を終えることができそうです。

■ 最新の状況 (2009年12月14日)

屋根が空色になっているので、屋根工事が終了したかと見間違いますが、これは、屋根材の下に張るルーフィング(防水シート)の色です。この上に、屋根材を張ることになります。

野地板の上にルーフィングを張った状態

野地板を張った状態(ルーフィング施工前)

■ 作業の状況

【① 野地板張り】

野地板には、ベニヤ板(12mm)を横に切ったり、縦に切ったりの作業を行います。この際に活躍したのが、以前紹介した電動鋸用の専用ガイドです。このガイドは、建前開始時に応援していただいたログハウスビルダーの塩谷さんよりいただいたもので、非常に助かっています。

野地板張りでは、電動鋸と鋸ガイドプレートが大活躍

野地板張りももう少し・・・和光さんも一休み・・・

【② 天窓取付】

天窓は、ガラスが入っているので、傷つけないように慎重に屋上まで運びました。思っていたよりも簡単に取り付けることができました。

天窓のガラスには、空の雲が・・・

【③ ルーフィング張り】

ルーフィングとは、屋根材の下に張る「防水シート」(材質は、アスファルト)のことです。幅1メートル、長さ21メートルのロール状になっていますが、厚みが1mmで、このロールの重量は23Kgあり(ほぼ、1kg/㎡)、屋根上に移動するのは、結構大変です。(上の天窓の写真に写っているのが、ルーフィングのロールです)

ルーフィングは、タッカー(大型のホッチキス。針幅12mm、針長さ10mmを使用)で、ルーフィングの周囲を200㎜ピッチで止めます。ルーフィングに表面には、スケールがプリントされているので、裁断したり、タッカーで止めるのに便利でした。

・天窓からの雨漏りは多いと聞いていたので、防水処理には、結構気を遣いました。

天窓の回りの防水処理を丁寧に実施

・屋根の頂上部(棟)の所に2㎝幅のスリットをあけていますが、これは、屋根裏換気の排気口となります。この部分には、雨が入らないよう専用部品を取り付けることになりますが、追ってご紹介します。

棟部分には、棟換気用のスリット(2cm)が見えます

後は、いよいよ屋根材(アスファルトシングル材)張りとなりますが、その前に、水切り板金の取付と現地での加工が必要となります。それが終わって初めて屋根材張りの作業に入ることになります。お天気さえ続けば、なんとか、年内に屋根工事を終えることができそうです。

■ 最新の状況 (2009年12月14日)

屋根が空色になっているので、屋根工事が終了したかと見間違いますが、これは、屋根材の下に張るルーフィング(防水シート)の色です。この上に、屋根材を張ることになります。

野地板の上にルーフィングを張った状態

野地板を張った状態(ルーフィング施工前)

■ 作業の状況

【① 野地板張り】

野地板には、ベニヤ板(12mm)を横に切ったり、縦に切ったりの作業を行います。この際に活躍したのが、以前紹介した電動鋸用の専用ガイドです。このガイドは、建前開始時に応援していただいたログハウスビルダーの塩谷さんよりいただいたもので、非常に助かっています。

野地板張りでは、電動鋸と鋸ガイドプレートが大活躍

野地板張りももう少し・・・和光さんも一休み・・・

【② 天窓取付】

天窓は、ガラスが入っているので、傷つけないように慎重に屋上まで運びました。思っていたよりも簡単に取り付けることができました。

天窓のガラスには、空の雲が・・・

【③ ルーフィング張り】

ルーフィングとは、屋根材の下に張る「防水シート」(材質は、アスファルト)のことです。幅1メートル、長さ21メートルのロール状になっていますが、厚みが1mmで、このロールの重量は23Kgあり(ほぼ、1kg/㎡)、屋根上に移動するのは、結構大変です。(上の天窓の写真に写っているのが、ルーフィングのロールです)

ルーフィングは、タッカー(大型のホッチキス。針幅12mm、針長さ10mmを使用)で、ルーフィングの周囲を200㎜ピッチで止めます。ルーフィングに表面には、スケールがプリントされているので、裁断したり、タッカーで止めるのに便利でした。

・天窓からの雨漏りは多いと聞いていたので、防水処理には、結構気を遣いました。

天窓の回りの防水処理を丁寧に実施

・屋根の頂上部(棟)の所に2㎝幅のスリットをあけていますが、これは、屋根裏換気の排気口となります。この部分には、雨が入らないよう専用部品を取り付けることになりますが、追ってご紹介します。

棟部分には、棟換気用のスリット(2cm)が見えます

野地板張りを開始・・・35日目 [ 1_11 屋根工事]

いよいよ屋根上での野地板張りがスタート。2日目でなんとか片方の屋根が終了。仮床として使用していたベニヤ板(910mmx1820mm 12mm厚)を屋根上に上げつつ、現物あわせで電動鋸でカットして、垂木にネジ留めの作業の繰り返し、中腰の姿勢での作業が多く、夕方には、結構疲れてきます。

■ 最新の状況 (2009年12月12日)

ベランダ側の屋根のみ、野地板の取付が終了。後、半分です。

2日目の作業が終了したところ。天窓の穴は落下防止のため、ベニア板を仮止め。

屋内から上を眺めると、こんな感じ(家らしくなってきました!?)

■ 作業の状況

野地板には、ベニア板を使用していますが、屋根の周囲については、檜材(幅90mm、厚さ12mm)を額縁のように取付、その中にベニア板を取り付けています。ベニア板を野地板として使用するの場合、木口から雨などが入るとベニアの接着剤などに悪さをして、強度が落ちる場合があるので、標準仕様ではないですが、今回はこのように処置をしました。

2日目には、妻も参戦!やはり、嫌いではなさそうです。

masaさん本人もネジ留め作業

屋根の勾配は、18°、日本式に言うと屋根勾配は、3.2寸勾配ですので、工具や材料などが、下に落ちないように、余りの木材を滑り止めとして、屋根に仮付けしています。屋根上での作業では、このような配慮も結構重要です。

野地板の現場加工は、全て屋根上で。左下の白く見えるのが檜材です。

■ 最新の状況 (2009年12月12日)

ベランダ側の屋根のみ、野地板の取付が終了。後、半分です。

2日目の作業が終了したところ。天窓の穴は落下防止のため、ベニア板を仮止め。

屋内から上を眺めると、こんな感じ(家らしくなってきました!?)

■ 作業の状況

野地板には、ベニア板を使用していますが、屋根の周囲については、檜材(幅90mm、厚さ12mm)を額縁のように取付、その中にベニア板を取り付けています。ベニア板を野地板として使用するの場合、木口から雨などが入るとベニアの接着剤などに悪さをして、強度が落ちる場合があるので、標準仕様ではないですが、今回はこのように処置をしました。

2日目には、妻も参戦!やはり、嫌いではなさそうです。

masaさん本人もネジ留め作業

屋根の勾配は、18°、日本式に言うと屋根勾配は、3.2寸勾配ですので、工具や材料などが、下に落ちないように、余りの木材を滑り止めとして、屋根に仮付けしています。屋根上での作業では、このような配慮も結構重要です。

野地板の現場加工は、全て屋根上で。左下の白く見えるのが檜材です。

電気工事他、屋根工事の事前準備が続く・・・33日目 [ 1_11 屋根工事]

ここ数日は、屋根工事開始に向けて事前準備作業を実施。やっと野路板貼りの事前準備を終えましたので、それまでの作業をまとめて報告します。屋根を葺くための準備作業が色々あり、結構手間取ってしまいました。

■ 最新の状況 (2009年12月8日)

写真で見た限り大きな変化はありませんが・・・・

■ 作業状況

【仮床剥がし】

ログを積む前に仮床として使っていたベニア板(12mm厚)を野路板(垂木の上にはる屋根材を支える下地板)として使いますので、これを剥がして屋根に上げる準備です。しかし、2ヶ月も仮床で使って雨ざらしになっていたので、裏面は結構湿って重くなっており、裏返しして乾燥させることにしました(屋根まで持ち上げなくてはならないので・・・)。見た目には、結構汚ていますが、屋根裏に隠れるので機能的にも・外観上も問題ありません。でも、思った以上に黒ずんでいます。

屋内の足場をばらしたところ。「ああ疲れた・・・」

仮床のベニア板を裏返して乾燥させているところ

乾燥させたベニア板を重ね、雨に濡れないようビニールシートで養生

【電気配線工事】

・ログ材を通して天井に通す照明関係等の電気配線作業を行いました。これは、屋根を葺いてしまうと後では配線を通せないため、このタイミングで配線を終えておく必要があるからです。ただし、本格的な配線工事は、床下に通しますので、屋根工事の後、床を張る前に行うことになります。

今回の具体的な配線工事は、以下の通りです。

- 各部屋の天井の照明(一部)の配線

- 24H換気ファンの配線

- インターホン用の配線

・ログの電気配線用穴に初めてワイヤーを通しました。以前に床下の根太にあけていた穴から、ログ穴部材の穴(Φ25)を通し、天井まで配線コード引き出します。具体的な作業手順をご紹介します。

床下の穴からリードワイヤを差し込んでいます

すると、ログ壁を通って壁上部よりリードワイヤが出てきました

リードワイヤの先端に配線材をテーピングして上から引き出したところ

・ここで活躍したのが、リードワイヤです。実は、インターネットなどでどのようなものを使えばログの穴をうまく配線コードを通せるのか、見つけることができませんでした。そこで、ホームセンターで見つけたのがこのスチールワイヤです。これは、編みタイプのΦ5ミリのスチールワイヤですが、腰があって柔軟で床下から押し込んだだけで天井まで一気に抜けてくれます。ワイヤは切り売りでしたので、5メートル購入しました。通常の単線の針金ではうまくいかないと思いますので、これはお薦めです。

この作業で活躍したリードワイヤ

・上記のようにして床下等からの配線コードを垂木を貫通させて配線コードを通しています。ここで注意すべきポイントがあります。屋根材の取付や、天井材の取付では、釘やネジを使いますので、コードを傷つけないために、垂木の中央部に穴を開けてコードを通すということです。これは、電柱からの引き込み工事をお願いする予定の電気屋さんからアドバイスをいただきました。

このようにして天井裏に配線

【その他の作業】

・面戸板の取付

面戸板も聞き慣れないと思いますので、ちょっと調べて見ました。

面戸板とは、「屋根裏板と軒桁上端の垂木と垂木の間にできる隙間を面戸という。この面戸をふさぐ板を面戸板という。取り付けは、垂木相互の間にはめ込んで釘で固定する。」(出典:建築用語.net )

今回の場合、軒天井を張るため、隙間を塞ぐというよりは、垂木の倒れを防止するということで取り付けました。

面戸板を取り付けたところ(妻が取付)

最近は、妻もついに大工の仲間入り??電動鋸を使っています

■ 最新の状況 (2009年12月8日)

写真で見た限り大きな変化はありませんが・・・・

■ 作業状況

【仮床剥がし】

ログを積む前に仮床として使っていたベニア板(12mm厚)を野路板(垂木の上にはる屋根材を支える下地板)として使いますので、これを剥がして屋根に上げる準備です。しかし、2ヶ月も仮床で使って雨ざらしになっていたので、裏面は結構湿って重くなっており、裏返しして乾燥させることにしました(屋根まで持ち上げなくてはならないので・・・)。見た目には、結構汚ていますが、屋根裏に隠れるので機能的にも・外観上も問題ありません。でも、思った以上に黒ずんでいます。

屋内の足場をばらしたところ。「ああ疲れた・・・」

仮床のベニア板を裏返して乾燥させているところ

乾燥させたベニア板を重ね、雨に濡れないようビニールシートで養生

【電気配線工事】

・ログ材を通して天井に通す照明関係等の電気配線作業を行いました。これは、屋根を葺いてしまうと後では配線を通せないため、このタイミングで配線を終えておく必要があるからです。ただし、本格的な配線工事は、床下に通しますので、屋根工事の後、床を張る前に行うことになります。

今回の具体的な配線工事は、以下の通りです。

- 各部屋の天井の照明(一部)の配線

- 24H換気ファンの配線

- インターホン用の配線

・ログの電気配線用穴に初めてワイヤーを通しました。以前に床下の根太にあけていた穴から、ログ穴部材の穴(Φ25)を通し、天井まで配線コード引き出します。具体的な作業手順をご紹介します。

床下の穴からリードワイヤを差し込んでいます

すると、ログ壁を通って壁上部よりリードワイヤが出てきました

リードワイヤの先端に配線材をテーピングして上から引き出したところ

・ここで活躍したのが、リードワイヤです。実は、インターネットなどでどのようなものを使えばログの穴をうまく配線コードを通せるのか、見つけることができませんでした。そこで、ホームセンターで見つけたのがこのスチールワイヤです。これは、編みタイプのΦ5ミリのスチールワイヤですが、腰があって柔軟で床下から押し込んだだけで天井まで一気に抜けてくれます。ワイヤは切り売りでしたので、5メートル購入しました。通常の単線の針金ではうまくいかないと思いますので、これはお薦めです。

この作業で活躍したリードワイヤ

・上記のようにして床下等からの配線コードを垂木を貫通させて配線コードを通しています。ここで注意すべきポイントがあります。屋根材の取付や、天井材の取付では、釘やネジを使いますので、コードを傷つけないために、垂木の中央部に穴を開けてコードを通すということです。これは、電柱からの引き込み工事をお願いする予定の電気屋さんからアドバイスをいただきました。

このようにして天井裏に配線

【その他の作業】

・面戸板の取付

面戸板も聞き慣れないと思いますので、ちょっと調べて見ました。

面戸板とは、「屋根裏板と軒桁上端の垂木と垂木の間にできる隙間を面戸という。この面戸をふさぐ板を面戸板という。取り付けは、垂木相互の間にはめ込んで釘で固定する。」(出典:建築用語.net )

今回の場合、軒天井を張るため、隙間を塞ぐというよりは、垂木の倒れを防止するということで取り付けました。

面戸板を取り付けたところ(妻が取付)

最近は、妻もついに大工の仲間入り??電動鋸を使っています

鼻隠板、破風板の取付・・・29日目 [ 1_11 屋根工事]

今日で作業、29日目。屋根工事にむけて、垂木の取付を終え、次にステップへ。今回は、垂木の端部に取り付ける「鼻隠板」と両妻面の垂木にとりつける「破風板」の取付作業ですが、会社OBで先輩の和光さんと石橋さんが作業の応援にきていただきました。

結構重い材料なので、取付に時間がかかると思っていたのですが、お二人の応援があったお陰で、鼻隠板・破風板の取付も順調に一気に進みました。作業終了後は、早めの忘年会も兼ねて、会社の保養所で一泊。温泉と美味しいワインで楽しいひとときを過ごすことができました。わざわざ遠くから応援に来ていただき、本当に感謝です。

■ 「鼻隠板」、「破風板」の取付

・「鼻隠板」、「破風板」は、下の写真に示した部分の板を指します。ちょっと聞き慣れない名前ですが、以下のような意味を持つそうです。

【鼻隠板(はなかくしいた)】

軒先に取り付けられる横板。垂木(たるき:屋根板又は屋根下地を支えるために母屋から軒にかけられる材)の先端部(鼻)を隠すために取り付けられる。鼻隠(し)板・鼻搦め・風返しなどともいう。(Wikipediaより)

【破風板(はふいた)】

破風板は、建築物への雨の吹き込みを防ぐ重要な役割を担っている。 破風は、博風とも書く。博という漢字は、手でパチパチたたく、つかみ取るという意味があるから博風とは風をつかみ取り、吹き込みを防ぐことだとわかる。破風と書くと、風を打ち負かすということになる。(Weblio辞書より)

破風板は、拝むときの手を合わせる形に似ていますが、そのような意味合いもあるようです。

・応援に来たいていただいた和光さんと石橋さん。いきなり、足場に乗っての作業となりました。

和光さん(左)と石橋さん(右)

・技術者出身の和光さんの鋸使いはさすがです!

鼻隠板の端をカットする和光さん

結構重い材料なので、取付に時間がかかると思っていたのですが、お二人の応援があったお陰で、鼻隠板・破風板の取付も順調に一気に進みました。作業終了後は、早めの忘年会も兼ねて、会社の保養所で一泊。温泉と美味しいワインで楽しいひとときを過ごすことができました。わざわざ遠くから応援に来ていただき、本当に感謝です。

■ 「鼻隠板」、「破風板」の取付

・「鼻隠板」、「破風板」は、下の写真に示した部分の板を指します。ちょっと聞き慣れない名前ですが、以下のような意味を持つそうです。

【鼻隠板(はなかくしいた)】

軒先に取り付けられる横板。垂木(たるき:屋根板又は屋根下地を支えるために母屋から軒にかけられる材)の先端部(鼻)を隠すために取り付けられる。鼻隠(し)板・鼻搦め・風返しなどともいう。(Wikipediaより)

【破風板(はふいた)】

破風板は、建築物への雨の吹き込みを防ぐ重要な役割を担っている。 破風は、博風とも書く。博という漢字は、手でパチパチたたく、つかみ取るという意味があるから博風とは風をつかみ取り、吹き込みを防ぐことだとわかる。破風と書くと、風を打ち負かすということになる。(Weblio辞書より)

破風板は、拝むときの手を合わせる形に似ていますが、そのような意味合いもあるようです。

・応援に来たいていただいた和光さんと石橋さん。いきなり、足場に乗っての作業となりました。

和光さん(左)と石橋さん(右)

・技術者出身の和光さんの鋸使いはさすがです!

鼻隠板の端をカットする和光さん

垂木の取付終了・・・27日目 [ 1_11 屋根工事]

この間お天気に恵まれ、久しぶりに3日続けて作業ができました。最近は、電動工具(電動ドリル、電動鋸など)を使っての大工作業が多くなって来たため、単独作業が増えています。垂木の取付作業は、天窓の取付枠の加工を含め、全ての垂木の取付を完了しました。

これからは、面戸板・鼻隠板・破風板の取付、天井裏の電気配線の準備等の作業を終えると野路板張り→ルーフィング張り→屋根材の貼り付けの順で屋根工事が進みます。詳細については、進捗状況に合わせてご報告したいと思います。

■ 最新の状況 (2009年11月28日)

・帰りがけに写真をとったため、少し暗くなっています。

セトリング対応のためのスライド金具

Lクランプで垂木の反りを修正しているところ

・天窓枠の加工と取付

中央のリビングに屋根には、天窓(開口部:700mmx900mm)を取付るため、その造作をやっているところです。どのような構造にするのか、どこに取り付けるかは、自分で図面を書き、念のためBIGBOX社に確認してもらった上で製作しました。

天窓枠の造作風景

この天窓枠を作ってみると、これが非常に重くて(20~30kg・・かな・・)、単独作業日であったため、一人で持ち上げるのは、無理とあきらめようと思ったのですが、これを終えないと最後の垂木が取り付けられないため、なんとか工夫しながら、無事屋根まで持ち上げ、取付を終えることができました。ホントに・・・・疲れた・・・・

天窓から夜空の星も見えそう!

■ 安全について

ログ組みの時には、ヘルメットの重要さに気づいていなかったのですが、足場を組み、垂木の取付を始めて上下の作業が増えてくると足場のパイプに、軒に出ている垂木に頭をぶつけることが頻発。そこで、事前に用意していたヘルメットを着用。これで、頭をぶつけてもケガすることなく安心して作業できています。これからも安全第一で・・・

愛用のヘルメットと作業手袋

これからは、面戸板・鼻隠板・破風板の取付、天井裏の電気配線の準備等の作業を終えると野路板張り→ルーフィング張り→屋根材の貼り付けの順で屋根工事が進みます。詳細については、進捗状況に合わせてご報告したいと思います。

■ 最新の状況 (2009年11月28日)

・帰りがけに写真をとったため、少し暗くなっています。

・一番手前の垂木の先端の色が違っているのは、誤って短く切りすぎたため、木片をネジ留めしたところです。最終的には、見えなくなるところですので・・・

■ 作業の状況

・梱包材の片付け

初日には、建物の前に置いていた梱包材が気になっていたらしく、妻が一日中片付けをしてくれました。これですっきりしました。でも、大きな金槌で木枠の分解と釘抜きでの作業で今も筋肉痛が残っているようです。(写真の奥に見えるログハウスは、9月から建前を開始していましたが、最近完成したようです。早いですね。)

梱包材がなくなって、すっきり!!

梱包材がなくなって、すっきり!!

・垂木取付作業は根気のいる仕事

垂木に取り付けるスライド金具は、釘とコーススレッド(木ねじ)で取り付けますが、全部で120カ所あまりあります。しかし、垂木は、ねじれている、反っているということで一筋縄ではいきません。ログ組みの時に活躍したLクランプを使って、反りを押さえ込んだ状態で金具を取り付けます。同じことの繰り返し作業に2日間を費やしました。

セトリング対応のためのスライド金具

Lクランプで垂木の反りを修正しているところ

・天窓枠の加工と取付

中央のリビングに屋根には、天窓(開口部:700mmx900mm)を取付るため、その造作をやっているところです。どのような構造にするのか、どこに取り付けるかは、自分で図面を書き、念のためBIGBOX社に確認してもらった上で製作しました。

天窓枠の造作風景

この天窓枠を作ってみると、これが非常に重くて(20~30kg・・かな・・)、単独作業日であったため、一人で持ち上げるのは、無理とあきらめようと思ったのですが、これを終えないと最後の垂木が取り付けられないため、なんとか工夫しながら、無事屋根まで持ち上げ、取付を終えることができました。ホントに・・・・疲れた・・・・

天窓から夜空の星も見えそう!

■ 安全について

ログ組みの時には、ヘルメットの重要さに気づいていなかったのですが、足場を組み、垂木の取付を始めて上下の作業が増えてくると足場のパイプに、軒に出ている垂木に頭をぶつけることが頻発。そこで、事前に用意していたヘルメットを着用。これで、頭をぶつけてもケガすることなく安心して作業できています。これからも安全第一で・・・

愛用のヘルメットと作業手袋

垂木の取付開始・・・24日目 [ 1_11 屋根工事]

昨日、ログ組みを終了し、早速屋根工事に向けて、垂木の取付を開始しました。垂木は、厚み45mmx高さ145mmx長さ4.1メートルの寸法で、結構重くなっています。今日は、息子が久しぶりに応援にきてくれたので、力仕事である垂木を屋根の上にあげる作業を優先しました(妻は、一人では持てないとギブアップのため)。お陰で垂木については、かなり屋根の上に上げることができましたが、まだ、ネジ留めや釘打ちはいっぱい残っていますので、あとでゆっくり作業をする予定です。

垂木の取付が終わると、野路板、ルーフィング材、屋根材の取付になりますが、その前に、天窓を取り付けるための造作、屋根裏の電気配線準備や、面戸板の取付作業などがあるため、実際に屋根が葺けるのは、12月中頃になりそうです。

■ 最新の状況 (2009年11月24日)

屋根に垂木がのったところが外観上の大きな変化点です。

■ 垂木取付作業

・垂木の取付状況を室内から見上げたところ。元々の設計では、垂木の間隔は、600mmだったのですが、断熱材の寸法に合わせて、455mmに変更することにしましたので、不足する材料については、2x6材を別途国内手配となりました。

・垂木上部の接続は、2x4用として販売されている接続用金属プレートを別途手配して使用し、垂木の両面に取り付けています。元々の設計では20mm厚の板を使用することになっていましたが、強度的な面、施行のしやすさの面から、金属プレートを使用することにしました。

・ログハウスには、「セトリング(settling)」という材料が収縮したり自重で壁自体が経年変化で縮んでくる現象があるため、屋根がそれに引きずられて変形したりしないように垂木は、スライド用の金具で取り付けています。これは、ログハウス特有の取付方と言えます。

垂木の取付が終わると、野路板、ルーフィング材、屋根材の取付になりますが、その前に、天窓を取り付けるための造作、屋根裏の電気配線準備や、面戸板の取付作業などがあるため、実際に屋根が葺けるのは、12月中頃になりそうです。

■ 最新の状況 (2009年11月24日)

屋根に垂木がのったところが外観上の大きな変化点です。

■ 垂木取付作業

・垂木の取付状況を室内から見上げたところ。元々の設計では、垂木の間隔は、600mmだったのですが、断熱材の寸法に合わせて、455mmに変更することにしましたので、不足する材料については、2x6材を別途国内手配となりました。

・垂木上部の接続は、2x4用として販売されている接続用金属プレートを別途手配して使用し、垂木の両面に取り付けています。元々の設計では20mm厚の板を使用することになっていましたが、強度的な面、施行のしやすさの面から、金属プレートを使用することにしました。

・ログハウスには、「セトリング(settling)」という材料が収縮したり自重で壁自体が経年変化で縮んでくる現象があるため、屋根がそれに引きずられて変形したりしないように垂木は、スライド用の金具で取り付けています。これは、ログハウス特有の取付方と言えます。