屋内作業も最終段階へ・・・135日目 [ 1_20 設備取付]

前回、システムキッチン、洗面台などの設備取付についてご紹介しましたが、その後に実施した屋内ドアの設置と床面の塗装等についてご紹介します。

屋内ドアは、3カ所で、全てパイン無垢材の非常に重いドアです。何とか工夫して一人で取り付けました。ドアの取付が終わったところで、残っていたカバーボードの取付、巾木の取付を一気に進めました。これで基本的には屋内の設備等の取付はほぼ終了です。これを受けて、最後の一仕事、フローリング床の塗装作業です。塗料は、水性ウレタン塗料(つや消し)を行いました。

塗装は、2回塗りで、一回目の塗装が終わったところで、一度全面にサンドペーパーをかけ、2回目の塗装を行う手順になります。ベッドルームに大工道具などをまとめて仕舞い込んで、キッチン、リビングなどの床の塗装開始です。ベッドルームの塗装は第二弾ということになります。

屋内の作業が終わり次第、最後に残っている外部のデッキの造作に取りかかる予定です。これが終われば、建築確認の完了検査を受けることが出来ます。外構の作業は残っていますが、建物としては、完了検査が終了すれば大きな山を越えたことになります。

■ 最新の状況 【屋内】 (2010年5月20日)

本日、2回目の床塗装が終了しました。まだ塗った直後なので、床が光っていますが、乾けば、クリアつや消しとなります。

■ 作業の状況

【屋内ドア設置】

【カバーボード、巾木の取付】

【フローリング床塗装】

パイン材のフローリング床は、柔らかいので傷つきやすいところがあります。そこで、表面の堅さをアップするということもあり、表面硬度の強い「水性ウレタン塗料」VATONという植物油脂性塗料(つや無し透明色)を使います。

塗料は、結構粘っこいですが、延びも良く扱いやすい塗料だと感じました。

【その他】

・玄関にベンチを設置

余った材料で、玄関にベンチを造作。履き物を履く時や、来客の方に、チョット腰をかけていただくのに便利かなという妻の要望で作ってみました。45㎜厚のパイン無垢材ですので、安定感抜群です。

・床下収納の取付

60センチ角の床下収納庫を設けました。この開口部から床下に入れるようにしています。床下収納庫の蓋は、床材であるパイン無垢材(28㎜厚)より、18㎜に削りだしてアルミの枠にはめ込み、収納庫に付属している補強プレートで裏面から補強しています。

屋内ドアは、3カ所で、全てパイン無垢材の非常に重いドアです。何とか工夫して一人で取り付けました。ドアの取付が終わったところで、残っていたカバーボードの取付、巾木の取付を一気に進めました。これで基本的には屋内の設備等の取付はほぼ終了です。これを受けて、最後の一仕事、フローリング床の塗装作業です。塗料は、水性ウレタン塗料(つや消し)を行いました。

塗装は、2回塗りで、一回目の塗装が終わったところで、一度全面にサンドペーパーをかけ、2回目の塗装を行う手順になります。ベッドルームに大工道具などをまとめて仕舞い込んで、キッチン、リビングなどの床の塗装開始です。ベッドルームの塗装は第二弾ということになります。

屋内の作業が終わり次第、最後に残っている外部のデッキの造作に取りかかる予定です。これが終われば、建築確認の完了検査を受けることが出来ます。外構の作業は残っていますが、建物としては、完了検査が終了すれば大きな山を越えたことになります。

■ 最新の状況 【屋内】 (2010年5月20日)

本日、2回目の床塗装が終了しました。まだ塗った直後なので、床が光っていますが、乾けば、クリアつや消しとなります。

■ 作業の状況

【屋内ドア設置】

【カバーボード、巾木の取付】

【フローリング床塗装】

パイン材のフローリング床は、柔らかいので傷つきやすいところがあります。そこで、表面の堅さをアップするということもあり、表面硬度の強い

塗料は、結構粘っこいですが、延びも良く扱いやすい塗料だと感じました。

【その他】

・玄関にベンチを設置

余った材料で、玄関にベンチを造作。履き物を履く時や、来客の方に、チョット腰をかけていただくのに便利かなという妻の要望で作ってみました。45㎜厚のパイン無垢材ですので、安定感抜群です。

・床下収納の取付

60センチ角の床下収納庫を設けました。この開口部から床下に入れるようにしています。床下収納庫の蓋は、床材であるパイン無垢材(28㎜厚)より、18㎜に削りだしてアルミの枠にはめ込み、収納庫に付属している補強プレートで裏面から補強しています。

システムキッチンの設置ほか・・・130日目 [ 1_20 設備取付]

キッチン壁のタイル張りが終わり、早速、システムキッチンの設置に取りかかりました。システムキッチンは、IKEAから購入して、自分達で設置です。

IKEAのキッチンは、しっかりしているというか、かなり重量もありますので、各ユニットの組み立ても大変でしたが、製品としてはしっかり出来ていて、組み立てについても精度良く組み立つように色々工夫されています。これだと、組み付けも何とか素人でもできるなと感じました。

また、マニュアルも特徴があって、全体の組み立て概要プロセスについては、日本語で書かれたものが用意されているのですが、個別のユニットの組み立て/調整については、絵だけで構成されたマニュアルが同梱されていました。これは、言語に依存しないマニュアルということだと思いますが、とても良く出来ていると思います。

それでは、システムキッチン、洗面化粧台、トイレの組み付け作業(ついでに、網戸の取付も)のご紹介です

■ 最新の状況【屋内】 (2010年5月13日)

・システムキッチンの組み付け状況

・洗面化粧台の組み付け状況

・トイレの組み付け状況

■ 作業の状況

【システムキッチン】

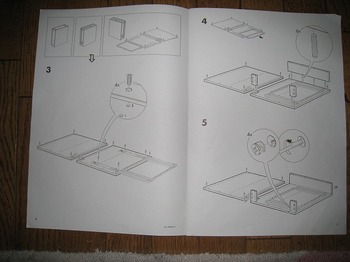

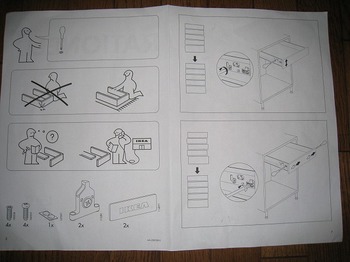

・先ほどお話しした各ユニットに同梱されている絵だけのマニュアルです。組み立てと調整について描かれています。これで全世界共通だとするとすごいなと思います。

・早速、各ユニットの組み立てを開始。ダボと特殊金具で精度良く組み立てできます。

・各ユニットを組み立てるとタイルを張ったフレームに取り付けたガイドレールに順次固定していきます。

・ユニットの組み立てと併行して、引き出しの組み立ても。引き出しは、妻が全て組み立てました。

・徐々にシステムキッチンらしくなって来ました。

・併行して、換気扇も取り付けてみました。幕板というカバー板が違うものが入っていたため、IKEAに連絡して正規のものを送ってもらいました。新しいものがくるのに約2日かかりました。

【洗面化粧台】

・洗面化粧台も190㎝くらいの高さがあるので、ログ壁に取り付けますが、ログのセトリングの影響を受けないように、キッチンの壁と同様にフレームを組んで、その上に洗面台を固定しています。

【トイレ】

・トイレについては、排水管との取り合いが結構大変でしたので、結果的には業者の方にやってもらうことになりました。ただし、設置の以外のトイレの動作チェック・調整は自分でやることしました。

【網戸】

玄関と勝手口のドア以外の窓は、全て網戸を取り付けました。建設地は山の上なので、夜になると虫などが集まってくるようで網戸は必須のようです。

今回のログハウスの窓は全て木製で、片開き窓になっていますので、通常の引き戸タイプの網戸は使えません。そこで、色々探していたのですが、コストパフォーマンスの良い「横引ロール網戸」(YKKAP製)を採用しました。取付は、網戸の枠に貼られている両面テープのみの取付で、非常に簡単です。アルミ製で軽いものなので、これで十分なのでしょう。

この網戸の、網部分はスプリングで巻き取られますので使い勝手も良く、また、使わないときには巻き取り部に収納されていますので、汚れにくい構造になっています。網は黒色で、網戸越しに外の景色を眺めると網戸があることを感じさせず、くっきりと見えるのには驚きました。結構、気に入っています。

IKEAのキッチンは、しっかりしているというか、かなり重量もありますので、各ユニットの組み立ても大変でしたが、製品としてはしっかり出来ていて、組み立てについても精度良く組み立つように色々工夫されています。これだと、組み付けも何とか素人でもできるなと感じました。

また、マニュアルも特徴があって、全体の組み立て概要プロセスについては、日本語で書かれたものが用意されているのですが、個別のユニットの組み立て/調整については、絵だけで構成されたマニュアルが同梱されていました。これは、言語に依存しないマニュアルということだと思いますが、とても良く出来ていると思います。

それでは、システムキッチン、洗面化粧台、トイレの組み付け作業(ついでに、網戸の取付も)のご紹介です

■ 最新の状況【屋内】 (2010年5月13日)

・システムキッチンの組み付け状況

・洗面化粧台の組み付け状況

・トイレの組み付け状況

■ 作業の状況

【システムキッチン】

・先ほどお話しした各ユニットに同梱されている絵だけのマニュアルです。組み立てと調整について描かれています。これで全世界共通だとするとすごいなと思います。

・早速、各ユニットの組み立てを開始。ダボと特殊金具で精度良く組み立てできます。

・各ユニットを組み立てるとタイルを張ったフレームに取り付けたガイドレールに順次固定していきます。

・ユニットの組み立てと併行して、引き出しの組み立ても。引き出しは、妻が全て組み立てました。

・徐々にシステムキッチンらしくなって来ました。

・併行して、換気扇も取り付けてみました。幕板というカバー板が違うものが入っていたため、IKEAに連絡して正規のものを送ってもらいました。新しいものがくるのに約2日かかりました。

【洗面化粧台】

・洗面化粧台も190㎝くらいの高さがあるので、ログ壁に取り付けますが、ログのセトリングの影響を受けないように、キッチンの壁と同様にフレームを組んで、その上に洗面台を固定しています。

【トイレ】

・トイレについては、排水管との取り合いが結構大変でしたので、結果的には業者の方にやってもらうことになりました。ただし、設置の以外のトイレの動作チェック・調整は自分でやることしました。

【網戸】

玄関と勝手口のドア以外の窓は、全て網戸を取り付けました。建設地は山の上なので、夜になると虫などが集まってくるようで網戸は必須のようです。

今回のログハウスの窓は全て木製で、片開き窓になっていますので、通常の引き戸タイプの網戸は使えません。そこで、色々探していたのですが、コストパフォーマンスの良い「横引ロール網戸」(YKKAP製)を採用しました。取付は、網戸の枠に貼られている両面テープのみの取付で、非常に簡単です。アルミ製で軽いものなので、これで十分なのでしょう。

この網戸の、網部分はスプリングで巻き取られますので使い勝手も良く、また、使わないときには巻き取り部に収納されていますので、汚れにくい構造になっています。網は黒色で、網戸越しに外の景色を眺めると網戸があることを感じさせず、くっきりと見えるのには驚きました。結構、気に入っています。

換気/給気のためのフード取付・・・94日目 [ 1_20 設備取付]

昨日、窓とドアの霧ヨケとカバーボードの取付を終えましたので、引き続いて24時間換気や風呂、キッチンの換気のためのフード取付を行いました。これまでに3個の換気フード取付のためにログ壁に直径100㎜の穴を開けたのですが、残りの6個について作業を行いましたので、ご紹介します。

ログ壁(92㎜厚)に直径100㎜の穴を8個、直径150㎜の穴を1個の計9個をあける必要があります。残っているのは、直径100㎜の穴5個と直径150㎜の穴1個です。

実は、これまでに3個の穴を開けましたが、専用のホールソーを使えば簡単だそうですが、数万円もする高価なツールなので、何とか通常のドリルを使って加工して全てのフードの取付を完了しました。

これで、ほぼ外回りの作業を終了できましたので、いよいよ足場解体となります。次は、本床張りの作業に進む予定です。

■ 最新の状況 (2010年3月20日)

■ 作業の状況

【使ったツール類】

使用した道具は、電動ドリル(ドリルサイズ:27㎜)、挽き廻し鋸、金槌、ノミ(15㎜巾)となります。当初は、ドリルで穴を開けた後は、鋸ややすりで形を整えていたのですが、一カ所あたり1時間近くかかっていました。ところが、ノミを使うと大変効率がいいことに気づき、最後の5個の穴あけ作業は、合計で約90分(一カ所当たり、約20分)で終えることができました。これくらいだと余り苦になりません。やはり、道具は使いようということですね。

【ログ壁への穴あけ作業】

・まず、30㎜のドリルであけたい穴の外周にそって穴あけ。そして、芯を取り出す(必要に応じて鋸で切断)。

・芯を取り出すと円周に取り残しが出ますので、これをノミで落とします。

・真円とはいきませんが、フードの取付には十分です。

【深型パイプフード(正式名称)】

・加工した穴に取り付けるフードです。風が比較的強く吹くところですので、深型のフードを取り付けることにしました。ガスコンロの換気用がΦ150㎜、その他の換気用がΦ100㎜です。

【フードの取付】

・今回は、ドリルによる穴加工のため、フードの挿入部分とあけた穴に多少がたができているので、ホームセンターで見つけてきた「すきまスティック」(高発泡ポリエチレン製)をフードの根元にまいて、更にコーキング剤を回りに塗って、木ねじでログ壁に取り付けました。なお、一般のフードは、コーキング材で固定することを前提にしていますので、今回の場合には、固定を確実にするためフードのフランジに穴を追加工してビスで留める方法をとりました。

・取り付けた状態は、こんな感じです。

ログ壁(92㎜厚)に直径100㎜の穴を8個、直径150㎜の穴を1個の計9個をあける必要があります。残っているのは、直径100㎜の穴5個と直径150㎜の穴1個です。

実は、これまでに3個の穴を開けましたが、専用のホールソーを使えば簡単だそうですが、数万円もする高価なツールなので、何とか通常のドリルを使って加工して全てのフードの取付を完了しました。

これで、ほぼ外回りの作業を終了できましたので、いよいよ足場解体となります。次は、本床張りの作業に進む予定です。

■ 最新の状況 (2010年3月20日)

■ 作業の状況

【使ったツール類】

使用した道具は、電動ドリル(ドリルサイズ:27㎜)、挽き廻し鋸、金槌、ノミ(15㎜巾)となります。当初は、ドリルで穴を開けた後は、鋸ややすりで形を整えていたのですが、一カ所あたり1時間近くかかっていました。ところが、ノミを使うと大変効率がいいことに気づき、最後の5個の穴あけ作業は、合計で約90分(一カ所当たり、約20分)で終えることができました。これくらいだと余り苦になりません。やはり、道具は使いようということですね。

【ログ壁への穴あけ作業】

・まず、30㎜のドリルであけたい穴の外周にそって穴あけ。そして、芯を取り出す(必要に応じて鋸で切断)。

・芯を取り出すと円周に取り残しが出ますので、これをノミで落とします。

・真円とはいきませんが、フードの取付には十分です。

【深型パイプフード(正式名称)】

・加工した穴に取り付けるフードです。風が比較的強く吹くところですので、深型のフードを取り付けることにしました。ガスコンロの換気用がΦ150㎜、その他の換気用がΦ100㎜です。

【フードの取付】

・今回は、ドリルによる穴加工のため、フードの挿入部分とあけた穴に多少がたができているので、ホームセンターで見つけてきた「すきまスティック」(高発泡ポリエチレン製)をフードの根元にまいて、更にコーキング剤を回りに塗って、木ねじでログ壁に取り付けました。なお、一般のフードは、コーキング材で固定することを前提にしていますので、今回の場合には、固定を確実にするためフードのフランジに穴を追加工してビスで留める方法をとりました。

・取り付けた状態は、こんな感じです。

ユニットバスの設置 [ 1_20 設備取付]

今回のログハウス建設に伴う設備の取付けとしては、ユニットバス(湿気の発生、ログ材への影響を抑えるためユニットバスを選定)、トイレ、洗面台、システムキッチンがありますが、その中で、ユニットバス、ガス配管工事、給排水工事については、設置を含めてログハウスメーカーのBIGBOX社にお願いしています。

その他のシステムキッチン、トイレ、洗面台は、セルフで設置予定で機種選定を含め、自分で進めています。

今回、設備取付の第一弾として、ユニットバス(TOTO製:sazanaシリーズ)の設置を行いましたので、その状況をご紹介します。

■ ユニットバス設置作業

【役割分担】

・ユニットバスの設置: ユニットバス設置専門業者

・ガスおよび給排水管工事: それぞれの地元の業者

・ユニットバスの換気扇ダクトおよびログ穴あけとフードの取付、及び給湯器のリモコン取付(電気配線の手配を含む): セルフ

【作業の状況】

ユニットバスは、造作壁などを作る前に設置することになりました。広いスペースで作業ができるので作業性がいいようです。

・設置当日までに、お風呂に関わる給排水配管工事を終え、当日の朝、追い焚き用の配管を給湯器に接続するための基礎への穴あけ作業をやってもらいました。結構大きな穴でしたが、配筋にあたることもなく、無事終了。さすがですが、できれば基礎工事時に配管のための穴をあらかじめ開けるのが配筋を痛めることもないのでいいと思います。その時までにお風呂等の仕様が決まっていれば可能なはずなので・・・

・ユニットバスの設置は、2名で作業開始。朝9時から夕方時まで一日作業となりました。既に到着していたトラックから荷物を下ろし、屋内へ搬入。なお、700㎜の巾があれば部品の搬入は問題ないそうです。

・ユニットバスの設置作業が始まりました。最初の作業は、浴槽と洗い場の基準出し(レベルと壁との取り合いなど)を慎重に進められていました。これが風呂設置で最も重要だそうです。

・次第にお風呂の全貌が見えてきました・・・・早く入ってみたいものです。

・浴室の窓回りの納まりは、前回の記事でご紹介した窓固定用のフレーム取付をご紹介しましたが、下の写真のようにユニットバスの内壁と連結するので、窓がセトリングにより下に下がらないようにする必要があるわけです。ログハウスの窓には、バス側から樹脂のプレートが差し込まれており、シリコンシーラントでシールされています。木質窓のため、浴室側にもクリア色のステンプルーフを塗布して撥水性で木材の保護を図る予定です。

・設置も終盤、ユニットバスのドアを除いて、ほぼ終了。最後は、各機器の接続部にシリコンシーラントを塗る作業。マスキングテープを張って、そこにシリコンを置き、専用のへらでこすり取ってできあがり、大変きれいな仕上がりです。さすがプロです。私自身も大変勉強になりました。

設置作業者の方とお話したところ、各作業の進行状況・チェックのため、都度デジカメに記録として残して、作業報告書を作成されるのだそうです。これで作業や確認の漏れを防ぐということのようです。また、設置作業者の名前も点検口の裏に書いて残すのだそうです。

・ユニットバスの設置が全て終了した状況です。下の写真の右下には、浴室の開口部から室内電気配線のケーブルを引き出しているのが見えます。ここに設ける造作壁に取り付ける「分電盤」に繋げる予定です。

天井張りも大詰めに来ていますので、本床張りと造作壁製作などの作業がこれから続きます。

その他のシステムキッチン、トイレ、洗面台は、セルフで設置予定で機種選定を含め、自分で進めています。

今回、設備取付の第一弾として、ユニットバス(TOTO製:sazanaシリーズ)の設置を行いましたので、その状況をご紹介します。

■ ユニットバス設置作業

【役割分担】

・ユニットバスの設置: ユニットバス設置専門業者

・ガスおよび給排水管工事: それぞれの地元の業者

・ユニットバスの換気扇ダクトおよびログ穴あけとフードの取付、及び給湯器のリモコン取付(電気配線の手配を含む): セルフ

【作業の状況】

ユニットバスは、造作壁などを作る前に設置することになりました。広いスペースで作業ができるので作業性がいいようです。

・設置当日までに、お風呂に関わる給排水配管工事を終え、当日の朝、追い焚き用の配管を給湯器に接続するための基礎への穴あけ作業をやってもらいました。結構大きな穴でしたが、配筋にあたることもなく、無事終了。さすがですが、できれば基礎工事時に配管のための穴をあらかじめ開けるのが配筋を痛めることもないのでいいと思います。その時までにお風呂等の仕様が決まっていれば可能なはずなので・・・

・ユニットバスの設置は、2名で作業開始。朝9時から夕方時まで一日作業となりました。既に到着していたトラックから荷物を下ろし、屋内へ搬入。なお、700㎜の巾があれば部品の搬入は問題ないそうです。

・ユニットバスの設置作業が始まりました。最初の作業は、浴槽と洗い場の基準出し(レベルと壁との取り合いなど)を慎重に進められていました。これが風呂設置で最も重要だそうです。

・次第にお風呂の全貌が見えてきました・・・・早く入ってみたいものです。

・浴室の窓回りの納まりは、前回の記事でご紹介した窓固定用のフレーム取付をご紹介しましたが、下の写真のようにユニットバスの内壁と連結するので、窓がセトリングにより下に下がらないようにする必要があるわけです。ログハウスの窓には、バス側から樹脂のプレートが差し込まれており、シリコンシーラントでシールされています。木質窓のため、浴室側にもクリア色のステンプルーフを塗布して撥水性で木材の保護を図る予定です。

・設置も終盤、ユニットバスのドアを除いて、ほぼ終了。最後は、各機器の接続部にシリコンシーラントを塗る作業。マスキングテープを張って、そこにシリコンを置き、専用のへらでこすり取ってできあがり、大変きれいな仕上がりです。さすがプロです。私自身も大変勉強になりました。

設置作業者の方とお話したところ、各作業の進行状況・チェックのため、都度デジカメに記録として残して、作業報告書を作成されるのだそうです。これで作業や確認の漏れを防ぐということのようです。また、設置作業者の名前も点検口の裏に書いて残すのだそうです。

・ユニットバスの設置が全て終了した状況です。下の写真の右下には、浴室の開口部から室内電気配線のケーブルを引き出しているのが見えます。ここに設ける造作壁に取り付ける「分電盤」に繋げる予定です。

天井張りも大詰めに来ていますので、本床張りと造作壁製作などの作業がこれから続きます。