フェンスの塗装も終わり、外構工事も完了! [ 1_23 外構工事]

新年、明けましておめでとうございます

昨年は、ブログをご覧頂き有り難うございました。今年もよろしくお願いいたします。

昨年末には、フェンスの塗装を2日がかりで終え、これで当初考えていた外構工事を全て終了。2009年10月にスタートしたログハウス(外構工事を含む:12ヶ月)と作業小屋(3ヶ月間)の建築を、合計15ヶ月間かかって、2010年12月末に終了しました。これで、ログハウス建設にも、ひとつの区切りがついたことになります。

今後は、作業小屋の内装や電気工事等こまごまとした作業に移りますが、それに加えて、ログハウスのメンテナンス状況、日曜大工やガーデニングなどについても順次ブログにアップしていきたいと思いますので、昨年に引き続きご覧いただければ幸いです。

■ 最新の状況 (2010年12月28日)

フェンスの横桟の塗装は、ログハウスのデッキと同じ色の「オリーブブラウン」(ステンプルーフ)の2回塗りで行いました。全長65メートルのフェンスの1回目の塗装に約3時間、乾燥後の翌日に、2回目の塗装に2時間要しましたが、思ったよりも短時間で終了出来ました。これは、塗装面積が少ないためと思われます。

ログハウスキットの梱包材の板材でも塗装をすれば、遠目には立派に見えるものです(寿命に不安はありますが・・・)。それでは、塗装を終了した境界のフェンスをご覧ください。

昨年は、ブログをご覧頂き有り難うございました。今年もよろしくお願いいたします。

昨年末には、フェンスの塗装を2日がかりで終え、これで当初考えていた外構工事を全て終了。2009年10月にスタートしたログハウス(外構工事を含む:12ヶ月)と作業小屋(3ヶ月間)の建築を、合計15ヶ月間かかって、2010年12月末に終了しました。これで、ログハウス建設にも、ひとつの区切りがついたことになります。

今後は、作業小屋の内装や電気工事等こまごまとした作業に移りますが、それに加えて、ログハウスのメンテナンス状況、日曜大工やガーデニングなどについても順次ブログにアップしていきたいと思いますので、昨年に引き続きご覧いただければ幸いです。

■ 最新の状況 (2010年12月28日)

フェンスの横桟の塗装は、ログハウスのデッキと同じ色の「オリーブブラウン」(ステンプルーフ)の2回塗りで行いました。全長65メートルのフェンスの1回目の塗装に約3時間、乾燥後の翌日に、2回目の塗装に2時間要しましたが、思ったよりも短時間で終了出来ました。これは、塗装面積が少ないためと思われます。

ログハウスキットの梱包材の板材でも塗装をすれば、遠目には立派に見えるものです(寿命に不安はありますが・・・)。それでは、塗装を終了した境界のフェンスをご覧ください。

境界フェンスもほぼ完成 [ 1_23 外構工事]

前回の記事にも書きましたが、外構工事もいよいよ最終段階、境界のフェンス造りです。フェンスには、ログハウスの梱包材の板を有効利用しました。

■ 最新の状況 (2010年12月22日)

・境界フェンスの造作が、塗装を残して終了しました。フェンスの高さは45㎝程度に押さえ、余り圧迫感のないようにしました。これで、外構工事もほぼ終了です。

■ 作業の状況

【境界フェンス造り】

前回の記事で書きましたが、まずは、フェンスの支柱となる杭の打ち込み。支柱には、焼杉杭(Φ60㎜x長さ900㎜:ホームセンターで購入)を使用。打ち込み深さを300㎜程度確保しながら900㎜ピッチで打ち込みました。使用した杭の本数は合計で74本、境界の延べ長さは65メートル位になります。

・まずは、杭の長さを地上430㎜の長さのところでカットし、梱包材の板(20㎜厚x約幅80㎜)を横桟として2枚、フェンスのトップに杭を切断した面(木口)をカバーするように水平に1枚を使用(焼杉杭の木口からの腐食を低減するように)し、計3枚で構成しています。フェンスは結構しっかりしていて、手で押してもビクともしません。チョット腰をかけるにも、ちょうどいい高さ(約450㎜)に仕上がりました。

・境界コーナー部の作業状況。ここでもLクランプが活躍しています。

・フェンスの桟に使用した梱包材の山。隙間を空けず、密着して積み上げていたので中の方の材料は少しカビなどが生えていました。通気性を確保せず、積み上げていたのが誤りでした。とにかくこの材料を使うしかないので、フェンスに組み上げたあと十分に乾燥させてから塗装することにしました。結局、梱包材の板が半分くらい余ってしまいましたので、一段ごとにスペーサーの板をかませて通気性を考慮して再度積み上げました。

【斜面の芝生止め】

芝生は、造園業者に丁寧に敷いてもらったのですが、兄が11月に来訪したときに、この状況を見てアドバイスをもらいました。芝生を斜面に敷くときには、芝生がずれないように竹串を打ち込んで止めるといいということでした。兄は、以前、ゴルフ場の芝管理の仕事にしていたので、そのようなアドバイスになったようです。

兄は、帰宅後、早速、竹串(長さ10㎝程度)を200本(芝生1枚に4ヶ所止め)ほど作って送ってくれました。竹の節を釘の頭にして打ち込むと、少し浮き上がっていた芝も地面に密着でき、斜面でもずれないので、とても良さそうです。感謝です。

■ その他

夜の庭の雰囲気を味わってもらうために、夜の写真を撮ってみました。でも、チョット暗すぎて、よく分からないですね・・・

■ 最新の状況 (2010年12月22日)

・境界フェンスの造作が、塗装を残して終了しました。フェンスの高さは45㎝程度に押さえ、余り圧迫感のないようにしました。これで、外構工事もほぼ終了です。

■ 作業の状況

【境界フェンス造り】

前回の記事で書きましたが、まずは、フェンスの支柱となる杭の打ち込み。支柱には、焼杉杭(Φ60㎜x長さ900㎜:ホームセンターで購入)を使用。打ち込み深さを300㎜程度確保しながら900㎜ピッチで打ち込みました。使用した杭の本数は合計で74本、境界の延べ長さは65メートル位になります。

・まずは、杭の長さを地上430㎜の長さのところでカットし、梱包材の板(20㎜厚x約幅80㎜)を横桟として2枚、フェンスのトップに杭を切断した面(木口)をカバーするように水平に1枚を使用(焼杉杭の木口からの腐食を低減するように)し、計3枚で構成しています。フェンスは結構しっかりしていて、手で押してもビクともしません。チョット腰をかけるにも、ちょうどいい高さ(約450㎜)に仕上がりました。

・境界コーナー部の作業状況。ここでもLクランプが活躍しています。

・フェンスの桟に使用した梱包材の山。隙間を空けず、密着して積み上げていたので中の方の材料は少しカビなどが生えていました。通気性を確保せず、積み上げていたのが誤りでした。とにかくこの材料を使うしかないので、フェンスに組み上げたあと十分に乾燥させてから塗装することにしました。結局、梱包材の板が半分くらい余ってしまいましたので、一段ごとにスペーサーの板をかませて通気性を考慮して再度積み上げました。

【斜面の芝生止め】

芝生は、造園業者に丁寧に敷いてもらったのですが、兄が11月に来訪したときに、この状況を見てアドバイスをもらいました。芝生を斜面に敷くときには、芝生がずれないように竹串を打ち込んで止めるといいということでした。兄は、以前、ゴルフ場の芝管理の仕事にしていたので、そのようなアドバイスになったようです。

兄は、帰宅後、早速、竹串(長さ10㎝程度)を200本(芝生1枚に4ヶ所止め)ほど作って送ってくれました。竹の節を釘の頭にして打ち込むと、少し浮き上がっていた芝も地面に密着でき、斜面でもずれないので、とても良さそうです。感謝です。

■ その他

夜の庭の雰囲気を味わってもらうために、夜の写真を撮ってみました。でも、チョット暗すぎて、よく分からないですね・・・

フェンス造作などの作業を継続 [ 1_23 外構工事]

12月も半ばになり、寒い日が多くなって来ました。ちょうど、昨年のこの頃は、寒風が吹く中で屋根に登ってログハウスの屋根葺き作業の準備をしていたのを思い出します。今となっては懐かしい思い出ですが、妻は、冬場の屋根葺き作業は、もうやりたくないといっています・・・

今週は、ちょうど「ふたご座流星群」が見える12月14日に現地にいたので、夜中の1時半過ぎにデッキに出て空を見上げていると10分間で8個の流れ星を見ることができました。こんなに沢山の流星を見たのは初めてなので大感激です。星空を眺めるのが好きで、特に冬の星空は美しくて大好きです。

さて、今週は、先週の門扉の取付に続いて、メールボックスや門扉の取っ手の取付、階段下の目隠し用のフェンス造り、駐車場からの階段手摺りの改造などを雑多な作業を実施しました。また、外構工事の最後となる境界のフェンスの支柱立ても開始しました。

■ 最新の状況 (2010年12月16日)

・門扉の取っ手、メールボックスを取り付けました。門扉もこれで完成です。

・続いて、階段に取り付けていたパイプ製の手摺りを木製に変更しました。このパイプの手摺りは、造園屋さんに枕木の階段をお願いした際にサービスで取り付けていただいたものです。これは、妻から、「金属製のパイプは、チョット雰囲気に合わないなあ・・。」とさりげなくコメントをもらいましたので、支柱のみ残して早速改造となった次第です。

・ログハウス階段下は、オープンになっていたので、どうしてもデッキの下に置いた材木等が丸見えになるのが気になっていました。そこで、デッキ下の目隠しのためのフェンスを追加してみました。正面から見るとすっきりしたかな!?

■ 作業の状況

【門扉の残作業を継続】

門扉の造作は、先週終了していたのですが、門扉の取っ手の取付とメールボックスを取り付けました。これで、ホントに完成です。なお、門柱に、「枕木もどき」を使用していますが、木の場合、木口から雨水が入って腐る原因になると聴いていたので、45㎜の板材が余っていたので、トップにかぶせてみました。

【駐車場からの階段手摺りを手直し】

・改造前の手摺りです。足場・単管パイプ(Φ48.6mm )をうまく使って作っていただいていました。

・手摺りの部分のパイプのみ取り外し、パイプの支柱はそのまま利用して、45㎜x145㎜の板材一枚をつかって、取り付けてみました。すっきりとした感じにできあがりました。

・板材の取付は、裏側からU字型のブラケットでネジ留めして固定しています。このU字型ブラケット(商品名:「サドルバンド」 40A・・・Φ48用)は、ホームセンターの水道配管機材コーナーで入手しました。これだけで大丈夫か多少不安がありますので、少し様子を見て必要なら補強したいと思っています。

【ログハウス階段下に目隠し用のフェンス取付】

・階段下の柱にフェンスの板(1x4材)を取り付けるための桟(2x4材)を造作し、早速、フェンス板を張り始めました。

・板張りを終え、次は、フェンス板の下端の切りそろえです。電動丸鋸を使う方法もありますが、丸鋸も結構重いので、手元が狂いやすいという経験をこれまでにもしています。

そこで、今回は、工具の重量も軽いジグソーを使って切ってみることにしました。ポイントは、まっすぐ切るためのガイドを正確に取り付ければ、素人でもジグソーでもまっすぐ切り揃えることができました。ここでもガイドを固定するためのLクランプが活躍しています。

・フェンスの板張りが終了です。

・早速、「オリーブブラウン」で塗装しました。デッキの階段や手摺りと同じ色なのですが、色が少し明るくなっています。これは、デッキ関係は、防腐処理をした材料でしたが、今回使用したフェンス材が無処理のSPF材なので、その違いが出ています。時間が経てば近づいてくるのかなとは思いますが・・・

【境界フェンスの支柱取付開始】

・門扉が終了下ので、土地の境界廻りを低いフェンスで囲う予定です。そこで、早速、支柱に使う焼き杉材(Φ60㎜x長さ900㎜)を、打ち込む深さ30㎝以上を目安に約90㎝間隔で打ち込んでいます。横桟には、ログハウスの材料を梱包していた梱包枠材を利用することにしています。余った材料の有効活用です。

・ログハウスの下側の境界にも支柱を打ち込んでいます。

■ その他

・娘夫婦が最近リフォームで不要となった電話台(キャビネット)をもらってきて、作業小屋に置いています。チョット立派すぎて作業小屋にはもったいない感じですが、小物を整理するのには、とっても重宝します。大事に使いたいと思っています。感謝です。

今週は、ちょうど「ふたご座流星群」が見える12月14日に現地にいたので、夜中の1時半過ぎにデッキに出て空を見上げていると10分間で8個の流れ星を見ることができました。こんなに沢山の流星を見たのは初めてなので大感激です。星空を眺めるのが好きで、特に冬の星空は美しくて大好きです。

さて、今週は、先週の門扉の取付に続いて、メールボックスや門扉の取っ手の取付、階段下の目隠し用のフェンス造り、駐車場からの階段手摺りの改造などを雑多な作業を実施しました。また、外構工事の最後となる境界のフェンスの支柱立ても開始しました。

■ 最新の状況 (2010年12月16日)

・門扉の取っ手、メールボックスを取り付けました。門扉もこれで完成です。

・続いて、階段に取り付けていたパイプ製の手摺りを木製に変更しました。このパイプの手摺りは、造園屋さんに枕木の階段をお願いした際にサービスで取り付けていただいたものです。これは、妻から、「金属製のパイプは、チョット雰囲気に合わないなあ・・。」とさりげなくコメントをもらいましたので、支柱のみ残して早速改造となった次第です。

・ログハウス階段下は、オープンになっていたので、どうしてもデッキの下に置いた材木等が丸見えになるのが気になっていました。そこで、デッキ下の目隠しのためのフェンスを追加してみました。正面から見るとすっきりしたかな!?

■ 作業の状況

【門扉の残作業を継続】

門扉の造作は、先週終了していたのですが、門扉の取っ手の取付とメールボックスを取り付けました。これで、ホントに完成です。なお、門柱に、「枕木もどき」を使用していますが、木の場合、木口から雨水が入って腐る原因になると聴いていたので、45㎜の板材が余っていたので、トップにかぶせてみました。

【駐車場からの階段手摺りを手直し】

・改造前の手摺りです。足場・単管パイプ(Φ48.6mm )をうまく使って作っていただいていました。

・手摺りの部分のパイプのみ取り外し、パイプの支柱はそのまま利用して、45㎜x145㎜の板材一枚をつかって、取り付けてみました。すっきりとした感じにできあがりました。

・板材の取付は、裏側からU字型のブラケットでネジ留めして固定しています。このU字型ブラケット(商品名:「サドルバンド」 40A・・・Φ48用)は、ホームセンターの水道配管機材コーナーで入手しました。これだけで大丈夫か多少不安がありますので、少し様子を見て必要なら補強したいと思っています。

【ログハウス階段下に目隠し用のフェンス取付】

・階段下の柱にフェンスの板(1x4材)を取り付けるための桟(2x4材)を造作し、早速、フェンス板を張り始めました。

・板張りを終え、次は、フェンス板の下端の切りそろえです。電動丸鋸を使う方法もありますが、丸鋸も結構重いので、手元が狂いやすいという経験をこれまでにもしています。

そこで、今回は、工具の重量も軽いジグソーを使って切ってみることにしました。ポイントは、まっすぐ切るためのガイドを正確に取り付ければ、素人でもジグソーでもまっすぐ切り揃えることができました。ここでもガイドを固定するためのLクランプが活躍しています。

・フェンスの板張りが終了です。

・早速、「オリーブブラウン」で塗装しました。デッキの階段や手摺りと同じ色なのですが、色が少し明るくなっています。これは、デッキ関係は、防腐処理をした材料でしたが、今回使用したフェンス材が無処理のSPF材なので、その違いが出ています。時間が経てば近づいてくるのかなとは思いますが・・・

【境界フェンスの支柱取付開始】

・門扉が終了下ので、土地の境界廻りを低いフェンスで囲う予定です。そこで、早速、支柱に使う焼き杉材(Φ60㎜x長さ900㎜)を、打ち込む深さ30㎝以上を目安に約90㎝間隔で打ち込んでいます。横桟には、ログハウスの材料を梱包していた梱包枠材を利用することにしています。余った材料の有効活用です。

・ログハウスの下側の境界にも支柱を打ち込んでいます。

■ その他

・娘夫婦が最近リフォームで不要となった電話台(キャビネット)をもらってきて、作業小屋に置いています。チョット立派すぎて作業小屋にはもったいない感じですが、小物を整理するのには、とっても重宝します。大事に使いたいと思っています。感謝です。

門扉の製作・取付 [ 1_23 外構工事]

外構工事の内、造園業者にお願いしていた作業が終了したので、門扉製作やフェンスの製作など自分でやる作業に移ります。

今回は、作業小屋の外回りの作業も一段落したので、早速、門扉の製作・取付に取りかかりました。

■ 最新の状況 (2010年12月8日)

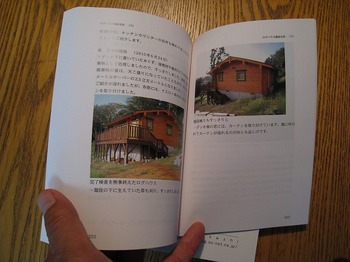

造園業者さんに門扉の柱を立てていただいたところに、門扉をデザインして製作/取付を行いました。まだ門扉に取っ手などは付いていませんが(現在、ネットで手配中)、ほぼ完成です。

※ 雨水処理: 階段の両サイドに石ころが見えるかと思いますが、これは、雨水のための排水路です。雨水は道路の両サイドにある排水溝に流すことになっていますが、建設地が旗地で傾斜地のために、敷地の中を雨水が流れることになります。そのため、庭の真ん中を雨水が流れないように土地の境界に沿って排水できるよう排水路を設けました。U字溝などを使用して施工する方法もありますが、施工費用もかかるので、石ころ(石ころといっても、10㎝前後の大きな石。小さい砂利だと水の勢いで流されてしまうそうです)を敷いて対応することになった次第です。単に土地に溝を掘るだけでは、雨量が多いときなどは土を流してしまうので、傾斜地での雨水処理は、結構大変なんだそうです・・・

■ 作業の状況

【門扉の設計】

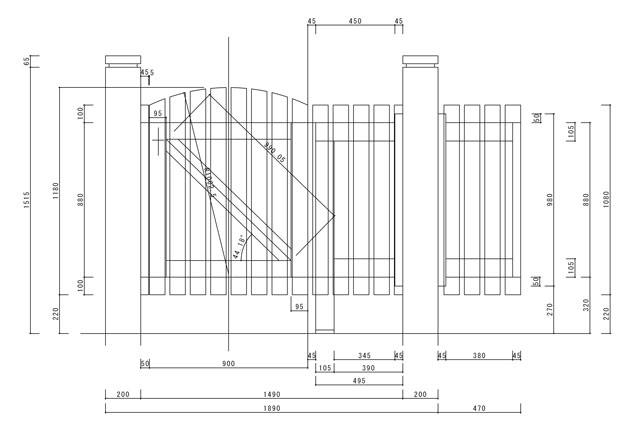

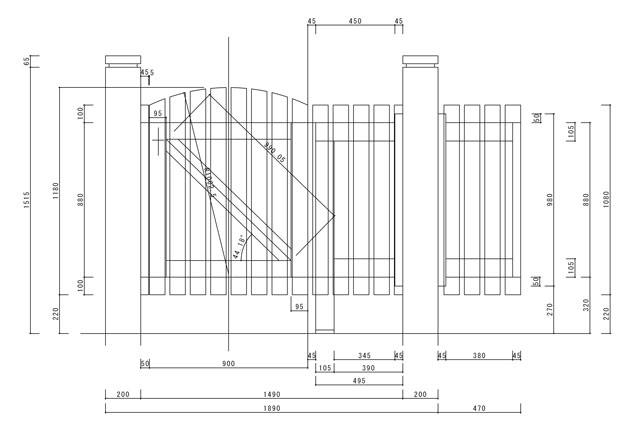

事前に門柱の仕上がり寸法を計測した後、いつも愛用しているAR-CAD(フリーウエア)を使って、門扉を設計してみました。門柱の内側寸法は、約1.5メートルあるのですが、ゲートの幅は左側に寄せて、90㎝を確保することにしました。ゲートの右側には郵便受けを設置する予定です。

設計していて気になったのが、板と板の隙間をどれだけ空けるかということでした。余り間隔を詰めると閉鎖的な感じなるし、余りあけすぎると間延びした感じになるからです。結局、板材は1x4材で、28㎜の間隔を空けて張ることにしました。

AR-CADを使って、ゲートを設計

【門扉フレームの製作】

・門扉のフレームの製作に取りかかりました。材料は、全て余っている材料を活用。フレームには、柱材(105㎜角)を利用。扉のフレームには、45x95の角材を利用して、120㎜のコーススレッドで組み付けました。

・できあがったフレームを仮置きして、イメージを確認。雨が降っても、作業小屋で作業が出来ます。

【門扉フレームの取付と板張り】

・ほぼ、設計通りに組み上がったフレームを早速門柱に取り付けてみました。門柱の倒れ等もなく正確に施工されていたので、フレームの取付も順調に進みました。

・続いて、フレームに板張りを開始。板張りの水平が出ていなかったり、間隔がばらついていると見苦しいので、そこをどうきれいに張るかに気を付けました。

・板張りでは、板の長さを正確に切断することと共に、板張りの端面の水平になるように、板を位置を決めるガイドとなる角材を水平を確認して門柱にLクランプで取り付けています。

・板張りの間隔も大切です。そこで、ちょうど28㎜の幅にきった小さい板(2個)を長い板材にビスで固定したゲージを使って、これを挟み込むようにして順次板張りを行いました。

・板張りを終えた後、開閉部分のゲート上端は、半径約1メートルで円弧を描き、ジグソーで切断しました。板を張ってから切り揃えるのが、きれいに仕上げるコツのようです。中々のできです・・・

完成した板張りには、ログハウス本体と同じ「パインブラウン」で塗装。フレームは、ログハウスのデッキと同じ「オリーブブラウン」で塗装。

・ゲートの裏側から見たところ

・扉ヒンジ及び扉止め金具は、ホームセンターでは、気に入ったものが見つけられなかったので、ネットで購入しました。

-ウェスタン蝶番(ヒンジ)金具

-扉が止まるオートラッチ機能付ツール扉止め金具

(表側にラッチを解除するヒモを出しておき、これを引っ張ることでラッチが解除して扉を開けることが出来ます)

■ その他

・造園業者に追加で駐車場もやっていただきました。床をコンクリートにする方法もあったのですが、雨水の浸透など考え、枕木と砕石でやってもらいました。

今回は、作業小屋の外回りの作業も一段落したので、早速、門扉の製作・取付に取りかかりました。

■ 最新の状況 (2010年12月8日)

造園業者さんに門扉の柱を立てていただいたところに、門扉をデザインして製作/取付を行いました。まだ門扉に取っ手などは付いていませんが(現在、ネットで手配中)、ほぼ完成です。

※ 雨水処理: 階段の両サイドに石ころが見えるかと思いますが、これは、雨水のための排水路です。雨水は道路の両サイドにある排水溝に流すことになっていますが、建設地が旗地で傾斜地のために、敷地の中を雨水が流れることになります。そのため、庭の真ん中を雨水が流れないように土地の境界に沿って排水できるよう排水路を設けました。U字溝などを使用して施工する方法もありますが、施工費用もかかるので、石ころ(石ころといっても、10㎝前後の大きな石。小さい砂利だと水の勢いで流されてしまうそうです)を敷いて対応することになった次第です。単に土地に溝を掘るだけでは、雨量が多いときなどは土を流してしまうので、傾斜地での雨水処理は、結構大変なんだそうです・・・

■ 作業の状況

【門扉の設計】

事前に門柱の仕上がり寸法を計測した後、いつも愛用しているAR-CAD(フリーウエア)を使って、門扉を設計してみました。門柱の内側寸法は、約1.5メートルあるのですが、ゲートの幅は左側に寄せて、90㎝を確保することにしました。ゲートの右側には郵便受けを設置する予定です。

設計していて気になったのが、板と板の隙間をどれだけ空けるかということでした。余り間隔を詰めると閉鎖的な感じなるし、余りあけすぎると間延びした感じになるからです。結局、板材は1x4材で、28㎜の間隔を空けて張ることにしました。

AR-CADを使って、ゲートを設計

【門扉フレームの製作】

・門扉のフレームの製作に取りかかりました。材料は、全て余っている材料を活用。フレームには、柱材(105㎜角)を利用。扉のフレームには、45x95の角材を利用して、120㎜のコーススレッドで組み付けました。

・できあがったフレームを仮置きして、イメージを確認。雨が降っても、作業小屋で作業が出来ます。

【門扉フレームの取付と板張り】

・ほぼ、設計通りに組み上がったフレームを早速門柱に取り付けてみました。門柱の倒れ等もなく正確に施工されていたので、フレームの取付も順調に進みました。

・続いて、フレームに板張りを開始。板張りの水平が出ていなかったり、間隔がばらついていると見苦しいので、そこをどうきれいに張るかに気を付けました。

・板張りでは、板の長さを正確に切断することと共に、板張りの端面の水平になるように、板を位置を決めるガイドとなる角材を水平を確認して門柱にLクランプで取り付けています。

・板張りの間隔も大切です。そこで、ちょうど28㎜の幅にきった小さい板(2個)を長い板材にビスで固定したゲージを使って、これを挟み込むようにして順次板張りを行いました。

・板張りを終えた後、開閉部分のゲート上端は、半径約1メートルで円弧を描き、ジグソーで切断しました。板を張ってから切り揃えるのが、きれいに仕上げるコツのようです。中々のできです・・・

完成した板張りには、ログハウス本体と同じ「パインブラウン」で塗装。フレームは、ログハウスのデッキと同じ「オリーブブラウン」で塗装。

・ゲートの裏側から見たところ

・扉ヒンジ及び扉止め金具は、ホームセンターでは、気に入ったものが見つけられなかったので、ネットで購入しました。

-ウェスタン蝶番(ヒンジ)金具

-扉が止まるオートラッチ機能付ツール扉止め金具

(表側にラッチを解除するヒモを出しておき、これを引っ張ることでラッチが解除して扉を開けることが出来ます)

■ その他

・造園業者に追加で駐車場もやっていただきました。床をコンクリートにする方法もあったのですが、雨水の浸透など考え、枕木と砕石でやってもらいました。

いよいよ植栽など外構工事がスタート [ 1_23 外構工事]

シンボルツリーなどの植栽を夏頃から検討していたのですが、夏は、植栽に不向きということで待っていたのですが、やっと、11月になって、植栽と玄関へのアプローチの外構工事がスタートし、業者依頼分がほぼ終了しました。第二弾の門柱のゲート製作と境界廻りのフェンスは自作予定ですので、まだまだ完成までには時間がかかりそうです。

■今回、造園業者に依頼した作業内容

【シンボルツリー等の植え付け】

落葉樹のヤマボウシ、常緑樹のトネリコ、デコポンの各1本。

その他にもブルーベリー、ジューンベリー、イチジクや八重桜を植えたいと思っているのですが、苗の手配も含め植え付けは、妻と一緒に自分達でやる予定です。

【道路から玄関先までのアプローチ】

道路際の駐車場の階段から、ログハウスの階段入り口までの距離にして約25メートルのアプローチ(1.5メートル幅)で、75㎝長さの枕木を20㎝の間隔をあけて敷き詰め、その廻りに1.5メートルの幅で姫芝を敷くことにしています。姫芝を敷くことで、靴が泥で汚れることを低減してくれます。

また、駐車場からの上がり口には、枕木を使った階段と、枕木の門柱も追加で依頼しました。

■ 最新の状況 (2010年11月16日)

・依頼した作業は、4日半でほぼ終了しました。仕上がりはこんな感じです。

■ 作業の状況

【植栽】

・シンボルツリー等の搬入

クレーン付きのトラックで植木を搬入。ヤマボウシ(8本の株立ち)は4メートル以上の高さがあるので、結構な重量になります。人手で運ぶのは大変なので、パワーシャベルで植える所まで移動です。

デコポンの木には、既にテニスボール大のデコポンが10個くらい実をつけていますが、今年も食べられるのかな・・・

・植栽の植え付け

パワーシャベルで穴を掘って、早速植え付け開始です。落葉樹のヤマボウシは、すっかり葉も落ちて幹と枝のみでチョット寂しい感じ・・・来春が楽しみです。

今年のデコポンの実は、まだ熟していませんが、植え替え直後で木に負担をかけるので、残念ながら今年の実は、処分することになりました。来年の収穫が楽しみです・・・・

【アプローチの施工】

・まずはパワーシャベルでアプローチの地ならし。土地が13°程傾斜しているので、杉丸太を使って土留めしています。

・また、この丸太は、上からの雨水がアプローチに流れ込まないよう堰き止めて、下側に流すガイドの役割も果たします。下の写真の手前には、葉をつけたトネリコが見えます。

・早速、玄関先から枕木の設置。

枕木は70㎝幅で、枕木と枕木の間隔は、枕木の幅と同じ200㎜程あけて設置しています。アプローチが長いので、枕木の設置も大変です。

■今回、造園業者に依頼した作業内容

【シンボルツリー等の植え付け】

落葉樹のヤマボウシ、常緑樹のトネリコ、デコポンの各1本。

その他にもブルーベリー、ジューンベリー、イチジクや八重桜を植えたいと思っているのですが、苗の手配も含め植え付けは、妻と一緒に自分達でやる予定です。

【道路から玄関先までのアプローチ】

道路際の駐車場の階段から、ログハウスの階段入り口までの距離にして約25メートルのアプローチ(1.5メートル幅)で、75㎝長さの枕木を20㎝の間隔をあけて敷き詰め、その廻りに1.5メートルの幅で姫芝を敷くことにしています。姫芝を敷くことで、靴が泥で汚れることを低減してくれます。

また、駐車場からの上がり口には、枕木を使った階段と、枕木の門柱も追加で依頼しました。

■ 最新の状況 (2010年11月16日)

・依頼した作業は、4日半でほぼ終了しました。仕上がりはこんな感じです。

■ 作業の状況

【植栽】

・シンボルツリー等の搬入

クレーン付きのトラックで植木を搬入。ヤマボウシ(8本の株立ち)は4メートル以上の高さがあるので、結構な重量になります。人手で運ぶのは大変なので、パワーシャベルで植える所まで移動です。

デコポンの木には、既にテニスボール大のデコポンが10個くらい実をつけていますが、今年も食べられるのかな・・・

・植栽の植え付け

パワーシャベルで穴を掘って、早速植え付け開始です。落葉樹のヤマボウシは、すっかり葉も落ちて幹と枝のみでチョット寂しい感じ・・・来春が楽しみです。

今年のデコポンの実は、まだ熟していませんが、植え替え直後で木に負担をかけるので、残念ながら今年の実は、処分することになりました。来年の収穫が楽しみです・・・・

【アプローチの施工】

・まずはパワーシャベルでアプローチの地ならし。土地が13°程傾斜しているので、杉丸太を使って土留めしています。

・また、この丸太は、上からの雨水がアプローチに流れ込まないよう堰き止めて、下側に流すガイドの役割も果たします。下の写真の手前には、葉をつけたトネリコが見えます。

・早速、玄関先から枕木の設置。

枕木は70㎝幅で、枕木と枕木の間隔は、枕木の幅と同じ200㎜程あけて設置しています。アプローチが長いので、枕木の設置も大変です。

植栽は、夏場は不向き!? [ 1_23 外構工事]

外構工事のひとつである植栽について、専門の業者さんに相談できる機会が持てたので、今後の進め方についてご相談しました。その結果、シンボルツリーなどの植木を植える時期としては、植木に負担がかかるため、夏場は不向きということで、秋口に入ってから実施することにしました。

そこで、当面は、どのような木を、どのように配置するかについて相談させていただくことになりました。まずは、植えたい植木の種類(常緑樹、落葉樹、成長後の木の高さ、花のあるなし、果物のあるなしなど)をリストアップし、それをベースに色々アドバイスをいただきながら具体化することにしました。

シンボルツリーは、3メートルくらい高さの木を考えているのですが、その場合には重機を使うことになるようなので、重機作業が終わるまでは、アプローチ(レンガ敷き)やゲート(門)造りは秋までお預けになりました。

そこで、植栽が終わってからやろうと思っていた「作業小屋造り(日曜大工の作業場)」(床面積は、建築確認申請の必要のない10㎡未満の3坪程度)を先に進めることにしました。これは、もともと趣味である日曜大工を気兼ねなくできる作業場を持つことが夢でしたので、今回のログハウスセルフビルドの経験をベースに自作(設計/施工)で進めようと思っています。

■ 作業の状況

【敷地の境界にビニールヒモで線引き】

建築中は、敷地のベランダ側のオーナーさんの土地を資材置き場としてお借りできたので大変助かったのですが、建物の建設が完了したので、最後に残っていた梱包材の片付けるとともに、敷地境界線に沿ってビニールヒモを引いたところです。

・ベランダの下側に置いていた梱包材を東側のスペースに移動。秋からのフェンス作りのための一時保管です。

■ その他

【塩谷さん手作りのベンチが・・・】

建前開始の時に色々お世話になったプロのログハウスビルダーの塩谷さんが、訪ねてこられ完成祝いと言うことで、手作りのベンチをいただきました。自然の木の表情を活かしたもので、ログハウスにはぴったりです。

早速、いただいたベンチにログ外壁と同じ色で塗装してみました。ベランダでバーベキューなどをするときには活躍してくれそうです。感謝です。

そこで、当面は、どのような木を、どのように配置するかについて相談させていただくことになりました。まずは、植えたい植木の種類(常緑樹、落葉樹、成長後の木の高さ、花のあるなし、果物のあるなしなど)をリストアップし、それをベースに色々アドバイスをいただきながら具体化することにしました。

シンボルツリーは、3メートルくらい高さの木を考えているのですが、その場合には重機を使うことになるようなので、重機作業が終わるまでは、アプローチ(レンガ敷き)やゲート(門)造りは秋までお預けになりました。

そこで、植栽が終わってからやろうと思っていた「作業小屋造り(日曜大工の作業場)」(床面積は、建築確認申請の必要のない10㎡未満の3坪程度)を先に進めることにしました。これは、もともと趣味である日曜大工を気兼ねなくできる作業場を持つことが夢でしたので、今回のログハウスセルフビルドの経験をベースに自作(設計/施工)で進めようと思っています。

■ 作業の状況

【敷地の境界にビニールヒモで線引き】

建築中は、敷地のベランダ側のオーナーさんの土地を資材置き場としてお借りできたので大変助かったのですが、建物の建設が完了したので、最後に残っていた梱包材の片付けるとともに、敷地境界線に沿ってビニールヒモを引いたところです。

・ベランダの下側に置いていた梱包材を東側のスペースに移動。秋からのフェンス作りのための一時保管です。

■ その他

【塩谷さん手作りのベンチが・・・】

建前開始の時に色々お世話になったプロのログハウスビルダーの塩谷さんが、訪ねてこられ完成祝いと言うことで、手作りのベンチをいただきました。自然の木の表情を活かしたもので、ログハウスにはぴったりです。

早速、いただいたベンチにログ外壁と同じ色で塗装してみました。ベランダでバーベキューなどをするときには活躍してくれそうです。感謝です。

フェンス製作に向け準備開始 [ 1_23 外構工事]

建物が完成し、残りの材料を片付けましたが、それに引き続いて外構工事※の準備に取りかかりましたので、その状況をご紹介します。

◎ 外構工事として考えている項目は、以下のような内容です。

・隣地境界のフェンス(梱包の板材を流用した低いフェンス)

・建物のデッキへの上がり口へのアプローチ(レンガを使う予定)

・植 栽(植木の配置)

・趣味の大工作業のための作業小屋の自作(設計・製作、床面積10㎡以下)

梅雨も明け、暑い中での作業となりますので、ぼちぼちやっていこうと思っています。

■ 作業の状況

【敷地内の草刈り】

境界に低い柵をを作る予定ですので、建物の廻りの草を刈りました。草刈りの作業は、暑い日だったので、結局1日近くかかってしまいました。

【梱包材の解体・整理】

梱包材を使って塀を作る予定ですので、残していた梱包材をばらして整理しました。梱包材ですので、表面の仕上げはいいものではないですが、あくまでも塀ですので、防腐塗料を塗って使ってみようと思っています。

■ おまけ

【so-netのブログ製本を利用してみました】

So-netのブログを利用していますが、ブログの内容を製本にするサービスが提供されています。建物が完成して一段落したので、これまでのブログの内容を製本することにしました。

製作依頼は比較的簡単で、製本にしたい期間を設定して、表紙のデザインの選択、カラー/モノクロの選択などを行うと、自動的にPDFデータが作成されます。

このPDFデータを見て、修正があれば再度修正して、PDFデータを完成させます。それが終わると、製本の依頼となりますが、このサービスを提供しているMybook.jpにアクセスして注文を行います。

私の場合には、B5サイズでカラー版で製本することにしました。ただし、一冊、480頁以下という制約がありますが、480頁を超えてしまいましたので、上・下の2冊(分冊)になってしまいました。

製本の納期は、注文後、10営業日かかりますので、約2週間でした。

できあがりは、下の写真の通りです。本は、上下とも約260頁で、厚さ:各約10㎜となりました。製本は、しっかりした用紙で作られており、写真の発色も問題ありません。これは、いい記念になります。因みに、費用は、計2冊(上下各1冊)で12,000円程かかりました。チョット高いかも知れませんが、建設作業の記録としても、きちっと製本されていい仕上がりですので満足しています。

完成したブログ製本(上下2冊)

※「外構(がいこう)」とは、居住、生活する建物の外にある構造物全体を指す言葉である。それには門、車庫、カーポート、土間、アプローチ、塀、柵、垣根、などの構造物、それに植栽、物置なども含まれる。(出典:Wikipedia)

◎ 外構工事として考えている項目は、以下のような内容です。

・隣地境界のフェンス(梱包の板材を流用した低いフェンス)

・建物のデッキへの上がり口へのアプローチ(レンガを使う予定)

・植 栽(植木の配置)

・趣味の大工作業のための作業小屋の自作(設計・製作、床面積10㎡以下)

梅雨も明け、暑い中での作業となりますので、ぼちぼちやっていこうと思っています。

■ 作業の状況

【敷地内の草刈り】

境界に低い柵をを作る予定ですので、建物の廻りの草を刈りました。草刈りの作業は、暑い日だったので、結局1日近くかかってしまいました。

【梱包材の解体・整理】

梱包材を使って塀を作る予定ですので、残していた梱包材をばらして整理しました。梱包材ですので、表面の仕上げはいいものではないですが、あくまでも塀ですので、防腐塗料を塗って使ってみようと思っています。

■ おまけ

【so-netのブログ製本を利用してみました】

So-netのブログを利用していますが、ブログの内容を製本にするサービスが提供されています。建物が完成して一段落したので、これまでのブログの内容を製本することにしました。

製作依頼は比較的簡単で、製本にしたい期間を設定して、表紙のデザインの選択、カラー/モノクロの選択などを行うと、自動的にPDFデータが作成されます。

このPDFデータを見て、修正があれば再度修正して、PDFデータを完成させます。それが終わると、製本の依頼となりますが、このサービスを提供しているMybook.jpにアクセスして注文を行います。

私の場合には、B5サイズでカラー版で製本することにしました。ただし、一冊、480頁以下という制約がありますが、480頁を超えてしまいましたので、上・下の2冊(分冊)になってしまいました。

製本の納期は、注文後、10営業日かかりますので、約2週間でした。

できあがりは、下の写真の通りです。本は、上下とも約260頁で、厚さ:各約10㎜となりました。製本は、しっかりした用紙で作られており、写真の発色も問題ありません。これは、いい記念になります。因みに、費用は、計2冊(上下各1冊)で12,000円程かかりました。チョット高いかも知れませんが、建設作業の記録としても、きちっと製本されていい仕上がりですので満足しています。

完成したブログ製本(上下2冊)