折りたたみ棚の製作・取り付け (その2) [ 5_14 折りたたみ棚の製作]

折りたたみ棚の製作・取り付けは終了したのですが、実際の使い勝手を考えた場合、携帯の充電をするためのコンセントが棚の近くにあった方が便利かなということで、棚の近くにコンセントを追加しましたので、その様子をご紹介します。

■ コンセントの取り付け

・使用するコンセントは、ログハウス本体の電気工事で余っていた二口コンセントを使用することにしました。

・取り付け箇所は、二つの折りたたみ棚の間の上側にしました。

コンセントを取り付けるために、ドリルとノミでコンセント取り付け穴をログ壁面に加工します。ノミを使うのは、久しぶりです。電気配線は、ログ壁を貫通して、隣の部屋のコンセントから電源をとることにしました。

穴加工が終了したので、コンセント部分をネジで壁に固定。

・更に、コンセントのカバーを取り付けます。

・コンセントの取り付け位置は、こんな感じです。

・配線ケーブルが表から見えるのは好まなかったので、ログ壁を貫通して隣のリビングルームへ。配線ケーブルは、ちょうどソファーの裏側を通す形になるので、見えることはありません。写真では、作業のために、ソファーを前に移動しています。配線ケーブルはステープルで固定しています。

■ 完成後の状況

・早速、スマートフォンを充電しています。こんな感じで使えるので、便利かなと思っています。

ログハウスは、無垢の材料でできた建物ですので、ものを取り付けたりするのも容易に行えます。実際に使ってみて、初めて改良点も見えてきますので、そのような場合にもログハウスは、比較的簡単に、そして柔軟に対応できるのが、大きな楽しみの一つと言えます。既に、アップしている「玄関上がり口のドア増設」なども比較的簡単に作業できました。

これからも、より使いやすい空間になるよう手を入れていきたいと思っています。

■ コンセントの取り付け

・使用するコンセントは、ログハウス本体の電気工事で余っていた二口コンセントを使用することにしました。

・取り付け箇所は、二つの折りたたみ棚の間の上側にしました。

コンセントを取り付けるために、ドリルとノミでコンセント取り付け穴をログ壁面に加工します。ノミを使うのは、久しぶりです。電気配線は、ログ壁を貫通して、隣の部屋のコンセントから電源をとることにしました。

穴加工が終了したので、コンセント部分をネジで壁に固定。

・更に、コンセントのカバーを取り付けます。

・コンセントの取り付け位置は、こんな感じです。

・配線ケーブルが表から見えるのは好まなかったので、ログ壁を貫通して隣のリビングルームへ。配線ケーブルは、ちょうどソファーの裏側を通す形になるので、見えることはありません。写真では、作業のために、ソファーを前に移動しています。配線ケーブルはステープルで固定しています。

■ 完成後の状況

・早速、スマートフォンを充電しています。こんな感じで使えるので、便利かなと思っています。

ログハウスは、無垢の材料でできた建物ですので、ものを取り付けたりするのも容易に行えます。実際に使ってみて、初めて改良点も見えてきますので、そのような場合にもログハウスは、比較的簡単に、そして柔軟に対応できるのが、大きな楽しみの一つと言えます。既に、アップしている「玄関上がり口のドア増設」なども比較的簡単に作業できました。

これからも、より使いやすい空間になるよう手を入れていきたいと思っています。

折りたたみ棚の製作・取り付け (その1) [ 5_14 折りたたみ棚の製作]

久しぶりの日曜大工(DIY)です。今回は、折りたたみ棚の製作/取り付けです。

お客様を招いたときには、6畳のbedroomを使ってもらっているのですが、狭いので家具などは一切置いていません。そのため、手荷物なども全て床の上に置くような状況にあるので、何とか棚のようなものを作りたいとずうっと考えておりました。

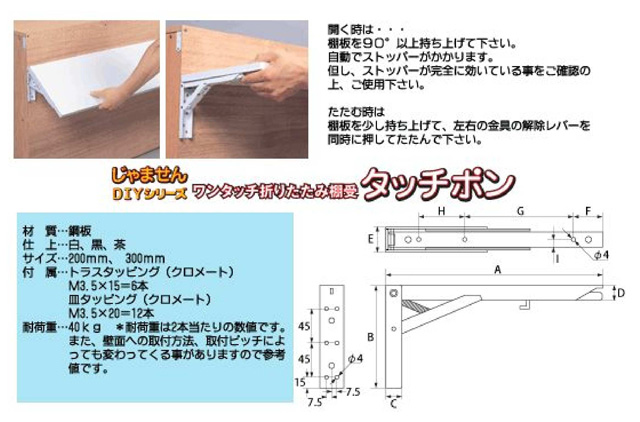

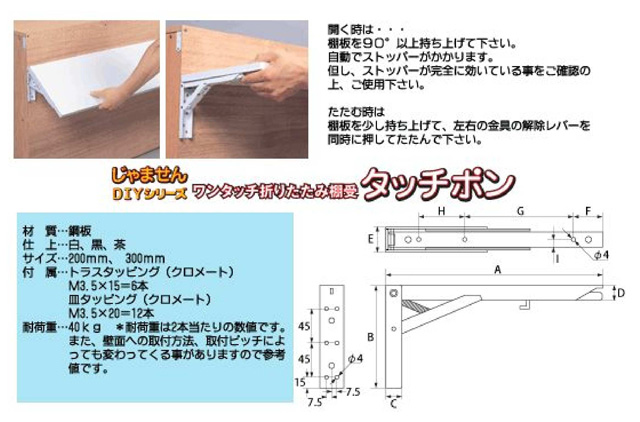

そこで、必要なときにだけ棚として使える折りたたみ方式の棚とするために、適当な棚受けを色々検討していたのですが、やっとイメージに合う棚受けをやっと見付けました。

それは、ワンタッチ折りたたみ棚受け 「タッチポン」という商品(メーカー:株式会社田邊金属工業所)です。

特に気に入ったのは、棚として使う場合にも、棚の下にステーが出っ張らず広く使えること、棚の耐荷重も2本で約40kgと十分な強度が確保されいること、また、棚を閉じたときの壁からの出っ張りも少ないことなどです。

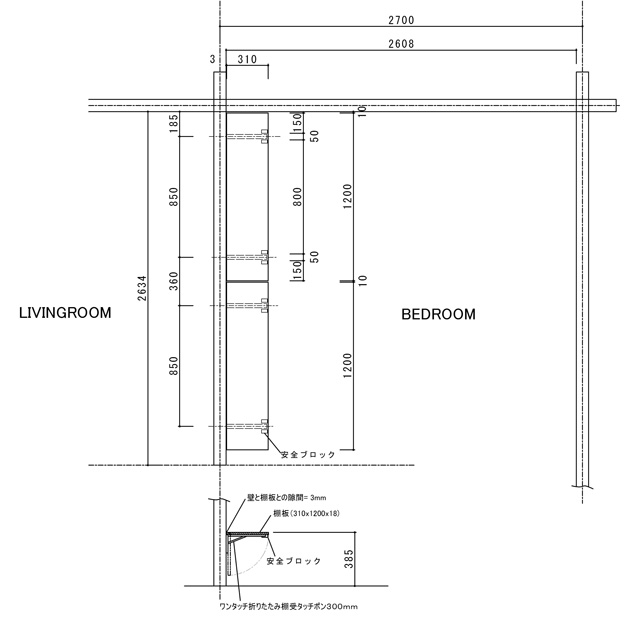

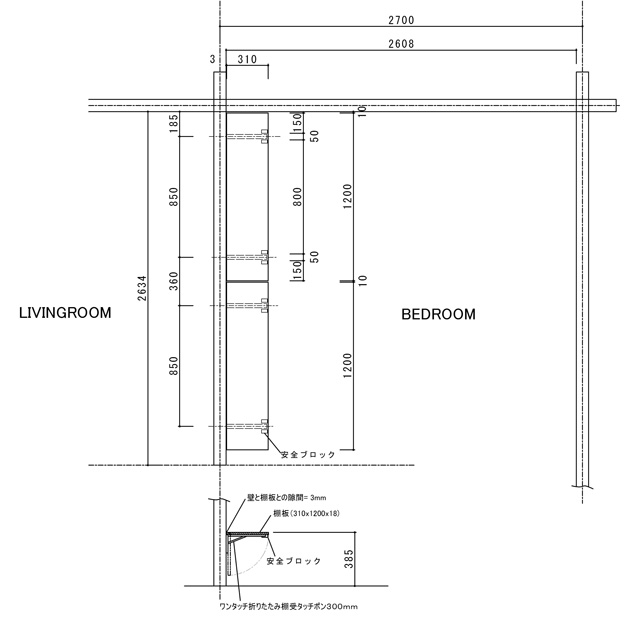

■ 構想図

奥行き310㎜x長さ1,200㎜x厚み18mmの棚板(パイン集成材)を2枚を使用。テーブル代わりにも使えるように、棚の高さは、385㎜としました。

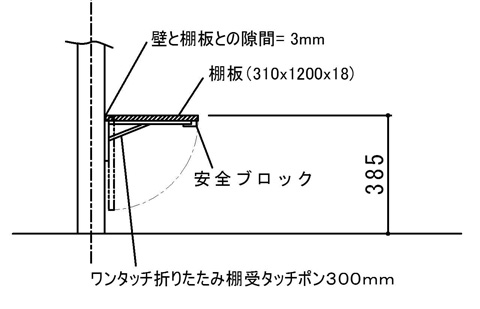

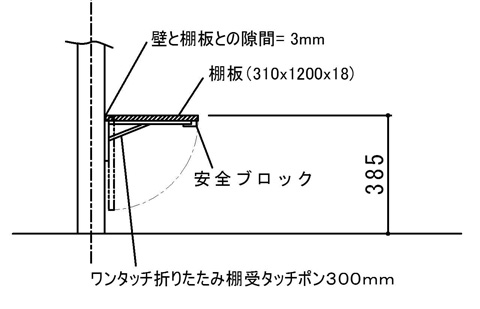

側面から見た図を拡大。タッチポン先端のラッチ解除レバーを押すと、棚を閉じることが出来ます。

誤って、ラッチ解除レバーを押し上げないようにガードする安全ブロック(ガードブロック)を取り付けました(これについては、後で詳しく説明)。

■ 棚板の加工

購入板の幅が、350㎜でしたので、310㎜にカットします。

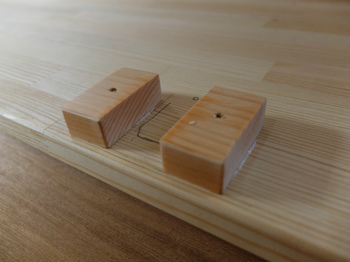

棚板の裏側には、安全ブロック(計8カ所)を接着剤とビスで固定しています。

タッチポンの先端にあるラッチ解除レバーを挟むように安全ブロックを取り付けます。

棚板の表面には、「ジェルカラーニス(クリア)」(アサヒペン)を布切れにつけてすり込みます。このジェル状ニスは、ムラにならず、とても扱いやすい塗料です。

■ 棚板の取り付け

<棚受け「タッチポン」の取り付け>

次に、タッチポンを取り付けるための寸法出しです。ログハウスの建築でも大活躍したレーザー墨出し器の再登場。簡単に水平のレベル出しができます。

タッチポンの上面の高さと水平方向の位置にマスキングテープを貼り付けます。

こんな感じに貼ったテープの上に鉛筆で取り付け位置を記入します。

テープの位置に基づいて、タッチポン4個を付属のビスで固定します。

手前の2個を折りたたむとこんな感じになります。壁にぴったりくっついて、バッチリです。

<棚板の取り付け>

早速、加工の終わった棚板を取り付けます。棚板の端面と壁は、3㎜程度のスペースが必要なので、ベニヤ板をスペーサー代わりに挟んで、付属のビスで棚板を固定します。

横から見るとこんな感じになりました。

タッチポン先端のラッチ解除レバーを押仕上げて棚を閉じます。手前側の棚だけ閉じた状態。

2枚の棚を閉じた状態。折りたたんだときの壁からの出っ張りは、約30㎜と邪魔になりません。

<安全のための一工夫>

タッチポンは、元々安全に考慮して、先端のラッチ解除レバーを押しただけでは、棚が閉じないように配慮されています。つまり、棚を閉じる場合には、棚の手前を少し持ち上げ、更にタッチポン先端のラッチ解除レバーを押さなければ、閉じないような構造になっています。しかし、実際の使用場面を考えると、棚の前に座っていて、誤って膝で棚を押し上げたときなどには、ラッチが解除される恐れがあります。

それを、防止しようというのが、この安全ブロックです。ラッチ解除レバーの高さよりも少し高くなっている2個のブロックに挟まれて、単に下から押し上げてもラッチが解除されないようにしました。また、棚を閉じる際にラッチの位置が棚板で隠れて、分かりづらいので、ラッチがどこにあるか容易に分かる効果もあります。

■ 完 成

全ての取り付けが終了しました。これが、棚あるいは、テーブルとして使用するときの状態です。

これが、棚を閉じた状態です。棚として使用しないときにもかさばらないので助かります。

半日仕事の簡単なDIYでしたが、来訪者に折りたたみ棚が役立ってくれれば・・・と思っています。

お客様を招いたときには、6畳のbedroomを使ってもらっているのですが、狭いので家具などは一切置いていません。そのため、手荷物なども全て床の上に置くような状況にあるので、何とか棚のようなものを作りたいとずうっと考えておりました。

そこで、必要なときにだけ棚として使える折りたたみ方式の棚とするために、適当な棚受けを色々検討していたのですが、やっとイメージに合う棚受けをやっと見付けました。

それは、ワンタッチ折りたたみ棚受け 「タッチポン」という商品(メーカー:株式会社田邊金属工業所)です。

特に気に入ったのは、棚として使う場合にも、棚の下にステーが出っ張らず広く使えること、棚の耐荷重も2本で約40kgと十分な強度が確保されいること、また、棚を閉じたときの壁からの出っ張りも少ないことなどです。

■ 構想図

奥行き310㎜x長さ1,200㎜x厚み18mmの棚板(パイン集成材)を2枚を使用。テーブル代わりにも使えるように、棚の高さは、385㎜としました。

側面から見た図を拡大。タッチポン先端のラッチ解除レバーを押すと、棚を閉じることが出来ます。

誤って、ラッチ解除レバーを押し上げないようにガードする安全ブロック(ガードブロック)を取り付けました(これについては、後で詳しく説明)。

■ 棚板の加工

購入板の幅が、350㎜でしたので、310㎜にカットします。

棚板の裏側には、安全ブロック(計8カ所)を接着剤とビスで固定しています。

タッチポンの先端にあるラッチ解除レバーを挟むように安全ブロックを取り付けます。

棚板の表面には、「ジェルカラーニス(クリア)」(アサヒペン)を布切れにつけてすり込みます。このジェル状ニスは、ムラにならず、とても扱いやすい塗料です。

■ 棚板の取り付け

<棚受け「タッチポン」の取り付け>

次に、タッチポンを取り付けるための寸法出しです。ログハウスの建築でも大活躍したレーザー墨出し器の再登場。簡単に水平のレベル出しができます。

タッチポンの上面の高さと水平方向の位置にマスキングテープを貼り付けます。

こんな感じに貼ったテープの上に鉛筆で取り付け位置を記入します。

テープの位置に基づいて、タッチポン4個を付属のビスで固定します。

手前の2個を折りたたむとこんな感じになります。壁にぴったりくっついて、バッチリです。

<棚板の取り付け>

早速、加工の終わった棚板を取り付けます。棚板の端面と壁は、3㎜程度のスペースが必要なので、ベニヤ板をスペーサー代わりに挟んで、付属のビスで棚板を固定します。

横から見るとこんな感じになりました。

タッチポン先端のラッチ解除レバーを押仕上げて棚を閉じます。手前側の棚だけ閉じた状態。

2枚の棚を閉じた状態。折りたたんだときの壁からの出っ張りは、約30㎜と邪魔になりません。

<安全のための一工夫>

タッチポンは、元々安全に考慮して、先端のラッチ解除レバーを押しただけでは、棚が閉じないように配慮されています。つまり、棚を閉じる場合には、棚の手前を少し持ち上げ、更にタッチポン先端のラッチ解除レバーを押さなければ、閉じないような構造になっています。しかし、実際の使用場面を考えると、棚の前に座っていて、誤って膝で棚を押し上げたときなどには、ラッチが解除される恐れがあります。

それを、防止しようというのが、この安全ブロックです。ラッチ解除レバーの高さよりも少し高くなっている2個のブロックに挟まれて、単に下から押し上げてもラッチが解除されないようにしました。また、棚を閉じる際にラッチの位置が棚板で隠れて、分かりづらいので、ラッチがどこにあるか容易に分かる効果もあります。

■ 完 成

全ての取り付けが終了しました。これが、棚あるいは、テーブルとして使用するときの状態です。

これが、棚を閉じた状態です。棚として使用しないときにもかさばらないので助かります。

半日仕事の簡単なDIYでしたが、来訪者に折りたたみ棚が役立ってくれれば・・・と思っています。