孫と「バードフィーダー」づくり。 [ 5_39 孫と「バードフィーダー」づくり。]

今年8月に孫たちがログハウスに遊びに来ました。

その時、孫(小5)から「バードフィーダー」を作りたいとのリクエストがあり、孫の描いたイメージ図をもとに作業小屋で一緒に製作ました。

細かな製作工程は省略して、完成した姿からご紹介します。

■完成したバードフィーダー

作業小屋の前にある山桜の近くに設置したところ。木の枝につるす方法もありますが、今回は支柱の上に乗せる形にしました。

支柱とバードフィーダーは、針金で固定しているだけなので、簡単に取り外しできます。

■構 造

構造は、3つに分かれていて、右から本体、餌を入れるペットボトル、屋根からできています。

基本的には、小型の野鳥(シジュウカラなど)をターゲットにしていて、大きな鳥がとまりにくいようにコンパクトに作っています。

【本体部分】

使用した材料は、ありあわせのものを使い、支柱や止まり木の部分には山桜の剪定した枝を使っています。基本的にはねじ止めとくぎを使用して固定。ねじ止めの際には電動ドライバーで孫自身が作業。今では、電動のこも含めて、使える電動工具が増えてきました。

本体の中央底部には、雨水などがたまらないように水抜き穴を何カ所が設けています。

【餌を入れるボトル】

餌を入れるボトルは、ペットボトルを切って、周りに穴をあけていますが、実際にこれで鳥がつついて食ってくれるかは様子を見て調整する必要がありそうです。

【屋根部分】

餌に雨が当たると、カビったり腐ったりするので、濡れないように取り外し可能な屋根を作りました。屋根には、孫がペンキを塗り完成です。

実際に使うのは、野鳥たちにとって餌の少ない時期(冬から春かけの時期)に設置することにしています。まだ先の話ですが、結果はまたご報告することにします。

その時、孫(小5)から「バードフィーダー」を作りたいとのリクエストがあり、孫の描いたイメージ図をもとに作業小屋で一緒に製作ました。

細かな製作工程は省略して、完成した姿からご紹介します。

■完成したバードフィーダー

作業小屋の前にある山桜の近くに設置したところ。木の枝につるす方法もありますが、今回は支柱の上に乗せる形にしました。

支柱とバードフィーダーは、針金で固定しているだけなので、簡単に取り外しできます。

■構 造

構造は、3つに分かれていて、右から本体、餌を入れるペットボトル、屋根からできています。

基本的には、小型の野鳥(シジュウカラなど)をターゲットにしていて、大きな鳥がとまりにくいようにコンパクトに作っています。

【本体部分】

使用した材料は、ありあわせのものを使い、支柱や止まり木の部分には山桜の剪定した枝を使っています。基本的にはねじ止めとくぎを使用して固定。ねじ止めの際には電動ドライバーで孫自身が作業。今では、電動のこも含めて、使える電動工具が増えてきました。

本体の中央底部には、雨水などがたまらないように水抜き穴を何カ所が設けています。

【餌を入れるボトル】

餌を入れるボトルは、ペットボトルを切って、周りに穴をあけていますが、実際にこれで鳥がつついて食ってくれるかは様子を見て調整する必要がありそうです。

【屋根部分】

餌に雨が当たると、カビったり腐ったりするので、濡れないように取り外し可能な屋根を作りました。屋根には、孫がペンキを塗り完成です。

実際に使うのは、野鳥たちにとって餌の少ない時期(冬から春かけの時期)に設置することにしています。まだ先の話ですが、結果はまたご報告することにします。

デッキ床面の再塗装。2023年8月 [ 4_12 デッキ・門扉の再塗装]

久しぶりのブログアップとなりましたが、相変わらず、月二回のログハウス訪問の生活は続いています。

猛暑が続くこの夏でしたので、予定していたデッキの床面の塗装が遅れていましたが、8月末に13年目の再塗装を実施しましたのでその様子をご紹介します。

【デッキの床面の現状と洗浄作業】

昨年のデッキ再塗装作業の際に使用していた高圧洗浄機は、定格の1時間を超えて連続使用していたために、モーターを焼き壊してしまい、今年新に購入しました。

【参考】昨年、高圧洗浄機を壊してしまった時の記事は下記の通りです。

※「5月連休を利用してデッキの再塗装!」

https://loghouse-self-masa.blog.ss-blog.jp/2022-05-09

今年、新に購入した高圧洗浄機。

洗浄前のデッキ床面。これは北側に面したデッキのため、苔が広く着しています。

いよいよ高圧洗浄の開始です。

古い機械に付属していた高圧ホース(10m)と今回購入した機械に付属している高圧ホース(10m)を接続して使うことにしました。全長で20mになるので、高圧洗浄機を移動しなくてもよくなり、作業が楽になしました。

そこで活躍するのが、高圧洗浄用ホースのジョイントです。純正では見つけられなかったので、ネットでサードバーティー製のジョイントを見つけ購入。実際に使ってみても、特に問題なく使え、助かりました。

洗浄を終えたデッキ床面の様子。

床面の苔もきれいに除去できました。

【塗装作業】

高圧洗浄で濡れたので、一晩乾燥させて朝から塗装の開始です。

使用する塗料は、「ステンプルーフ」のオリーブブラウンという色のものを建築以来ずーっと使っています。この塗料を使ってこの13年間にわたって使用していますが、まだ床材が腐るということは経験しておらず、防腐効果含めとても満足しています。今回も塗装は2回塗りで行いました。

基本的に刷毛で手塗りでの塗装となりますが、作業性がいいので、2時間程度で床面の塗装を終えることができます。この写真は、メインデッキ。

メインデッキの階段部分です。

北側に面した苔が広く付着していたデッキ床面。

作業小屋の上り口のデッキも塗装を終えました。

これまで床面は年1回の再塗装を継続してやってきたおかげで、きれいな状態をキープできています。これからもこのペースで塗装作業を続けたいと思っています。

猛暑が続くこの夏でしたので、予定していたデッキの床面の塗装が遅れていましたが、8月末に13年目の再塗装を実施しましたのでその様子をご紹介します。

【デッキの床面の現状と洗浄作業】

昨年のデッキ再塗装作業の際に使用していた高圧洗浄機は、定格の1時間を超えて連続使用していたために、モーターを焼き壊してしまい、今年新に購入しました。

【参考】昨年、高圧洗浄機を壊してしまった時の記事は下記の通りです。

※「5月連休を利用してデッキの再塗装!」

https://loghouse-self-masa.blog.ss-blog.jp/2022-05-09

今年、新に購入した高圧洗浄機。

洗浄前のデッキ床面。これは北側に面したデッキのため、苔が広く着しています。

いよいよ高圧洗浄の開始です。

古い機械に付属していた高圧ホース(10m)と今回購入した機械に付属している高圧ホース(10m)を接続して使うことにしました。全長で20mになるので、高圧洗浄機を移動しなくてもよくなり、作業が楽になしました。

そこで活躍するのが、高圧洗浄用ホースのジョイントです。純正では見つけられなかったので、ネットでサードバーティー製のジョイントを見つけ購入。実際に使ってみても、特に問題なく使え、助かりました。

洗浄を終えたデッキ床面の様子。

床面の苔もきれいに除去できました。

【塗装作業】

高圧洗浄で濡れたので、一晩乾燥させて朝から塗装の開始です。

使用する塗料は、「ステンプルーフ」のオリーブブラウンという色のものを建築以来ずーっと使っています。この塗料を使ってこの13年間にわたって使用していますが、まだ床材が腐るということは経験しておらず、防腐効果含めとても満足しています。今回も塗装は2回塗りで行いました。

基本的に刷毛で手塗りでの塗装となりますが、作業性がいいので、2時間程度で床面の塗装を終えることができます。この写真は、メインデッキ。

メインデッキの階段部分です。

北側に面した苔が広く付着していたデッキ床面。

作業小屋の上り口のデッキも塗装を終えました。

これまで床面は年1回の再塗装を継続してやってきたおかげで、きれいな状態をキープできています。これからもこのペースで塗装作業を続けたいと思っています。

ジューンベリー・ジャムを作る。2023/6 [ 5_35 ジューンベリージャムづくり]

いよいよジャム作りです。

ジャム作りには、娘と孫がやってきて一緒に作りました。「種無しジューンベリー・ジャム作り」の作業を次のように進めましたので、順を追って説明します。

【ジャム作りの手順】

① ジャムを入れるガラス瓶(ツインキャップタイプ)の煮沸消毒。

② 冷凍していたジューンベリーを取り出し、圧力鍋で煮る。

③ 煮たジューンベリーの実を新たに購入した「フードミル」で種を除去する。

④ 種を除去した実を鍋に入れグラニュー糖を加えて煮詰めてジャムは完成。

⑤ 煮沸消毒した瓶にジャムを入れ、しっかり蓋をする。

⑥ ジャムの糖度を計測。

⑦ 完成したジャムの瓶にラベルを貼って完成。

① ジャムを入れるガラス瓶の煮沸消毒

気密性の高いツインキャップの蓋を使用するガラス瓶を使用。

② ジューンベリーの実を煮る

冷凍庫に保存していたジューンベリーの実(合計:5,7㎏)

圧力鍋(3L)に入れて3回に分けて煮ました。強火約5分程度で沸騰し、ガスの火を止めて約15分ほどで圧が下がり完了。これを3回ほど繰り返しました。

③ フードミルでジューンベリーの実の種を除去

今回初めてトライする種をとるための新たに購入した「フードミル」を使用。思いのほか順調に種を除去でき、一番大変と思っていた作業たあっという間に終了できました。これは便利です!!

結局、種を除去して残った実の重量は3.7kgとなりました。つまり除去した種は約2㎏ということになります。

購入した「フードミル」

「フードミル」には、3つの濾し網(円錐状。下の写真の左が細目・中央が中目・右が粗目)が付属。最初に”粗目”を使ってみたのですが、種が沢山通過してしまったので、”中目”に交換するとほぼ種を除去できることがわかり、今回は”中目”を使用。”細目”も念のためにやってみましたが、細すぎて目詰まりするため使用不可となりました。

「フードミル」で濾した後のジューンベリー。

④ グラニュー糖をいれ煮詰める

種を除去した実を再び鍋にいれ、グラニュー糖を加えて煮詰めます。グラニュー糖は実の重量の半分を目安に投入しました。再度にレモン汁を追加して煮詰め終了です。

結局、ジャムの重量は、計算上3.7㎏(実)+1.85kg(グラニュー糖)=5.55kgとなりますので、煮詰めると5㎏+かなという感じです。

⑤ 瓶詰

完成したジャムを瓶に詰めた所

⑥ 完成したジャムの糖度を測定

「ジャム」というためには、JAS規格で『砂糖類、 糖アルコール又は蜂蜜とともにゼリー化するようになるまで加熱したもの』で、糖度が40%以上であることと定義されています。そこで、今回作ったジャムの糖度を測るために、新たに糖度計を購入して使ってみました。

手順に従って、3回計測したところ、糖度が45~46%であることがわかり、糖度45%のジャムであることが確認できました。実の重量に対して2:1の割合でグラニュー糖を入れましたので、これだけで糖度は33%となりますが、実際には約45%ですので、その差分(12%)がジューンベリー自身の糖分ということになりそうです。

⑦ 瓶にラベル貼り

完成したジャムの瓶にラベルを貼って完成です。日頃お世話になっている皆様にもお裾分けさせていただきました。

孫たちと一緒に行ったジャム作り、楽しい思い出になりました。

ジャム作りには、娘と孫がやってきて一緒に作りました。「種無しジューンベリー・ジャム作り」の作業を次のように進めましたので、順を追って説明します。

【ジャム作りの手順】

① ジャムを入れるガラス瓶(ツインキャップタイプ)の煮沸消毒。

② 冷凍していたジューンベリーを取り出し、圧力鍋で煮る。

③ 煮たジューンベリーの実を新たに購入した「フードミル」で種を除去する。

④ 種を除去した実を鍋に入れグラニュー糖を加えて煮詰めてジャムは完成。

⑤ 煮沸消毒した瓶にジャムを入れ、しっかり蓋をする。

⑥ ジャムの糖度を計測。

⑦ 完成したジャムの瓶にラベルを貼って完成。

① ジャムを入れるガラス瓶の煮沸消毒

気密性の高いツインキャップの蓋を使用するガラス瓶を使用。

② ジューンベリーの実を煮る

冷凍庫に保存していたジューンベリーの実(合計:5,7㎏)

圧力鍋(3L)に入れて3回に分けて煮ました。強火約5分程度で沸騰し、ガスの火を止めて約15分ほどで圧が下がり完了。これを3回ほど繰り返しました。

③ フードミルでジューンベリーの実の種を除去

今回初めてトライする種をとるための新たに購入した「フードミル」を使用。思いのほか順調に種を除去でき、一番大変と思っていた作業たあっという間に終了できました。これは便利です!!

結局、種を除去して残った実の重量は3.7kgとなりました。つまり除去した種は約2㎏ということになります。

購入した「フードミル」

「フードミル」には、3つの濾し網(円錐状。下の写真の左が細目・中央が中目・右が粗目)が付属。最初に”粗目”を使ってみたのですが、種が沢山通過してしまったので、”中目”に交換するとほぼ種を除去できることがわかり、今回は”中目”を使用。”細目”も念のためにやってみましたが、細すぎて目詰まりするため使用不可となりました。

「フードミル」で濾した後のジューンベリー。

④ グラニュー糖をいれ煮詰める

種を除去した実を再び鍋にいれ、グラニュー糖を加えて煮詰めます。グラニュー糖は実の重量の半分を目安に投入しました。再度にレモン汁を追加して煮詰め終了です。

結局、ジャムの重量は、計算上3.7㎏(実)+1.85kg(グラニュー糖)=5.55kgとなりますので、煮詰めると5㎏+かなという感じです。

⑤ 瓶詰

完成したジャムを瓶に詰めた所

⑥ 完成したジャムの糖度を測定

「ジャム」というためには、JAS規格で『砂糖類、 糖アルコール又は蜂蜜とともにゼリー化するようになるまで加熱したもの』で、糖度が40%以上であることと定義されています。そこで、今回作ったジャムの糖度を測るために、新たに糖度計を購入して使ってみました。

手順に従って、3回計測したところ、糖度が45~46%であることがわかり、糖度45%のジャムであることが確認できました。実の重量に対して2:1の割合でグラニュー糖を入れましたので、これだけで糖度は33%となりますが、実際には約45%ですので、その差分(12%)がジューンベリー自身の糖分ということになりそうです。

⑦ 瓶にラベル貼り

完成したジャムの瓶にラベルを貼って完成です。日頃お世話になっている皆様にもお裾分けさせていただきました。

孫たちと一緒に行ったジャム作り、楽しい思い出になりました。

カビ対策!洗濯機トップトレイの製作 [ 5_38 カビ対策!洗濯機トップトレイの製作]

最近は、ジューンベリーの収穫や庭の草刈りで時間を取られていて、DIYに手がついていませんので、

以前にやったDIYですが、まだ紹介していなかったものがありましたのでご紹介します。

最近、TV等でも「洗濯機のカビ防止のために蓋は開けておきましょう!」という話がよく聞かれますが、我が家でも6年前に自宅の洗濯機を買い替えた際に、妻から以下のようなリクエストがありました。

① 洗濯機の蓋を締めておくと湿気がこもりカビが出やすくなるので、常に蓋を開けておきたい。

② 洗面所が狭いので、蓋を開けておいても洗濯籠などが置けるようにしてほしい。

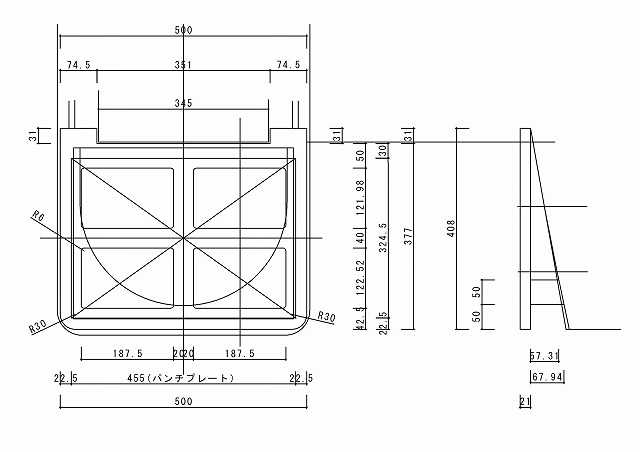

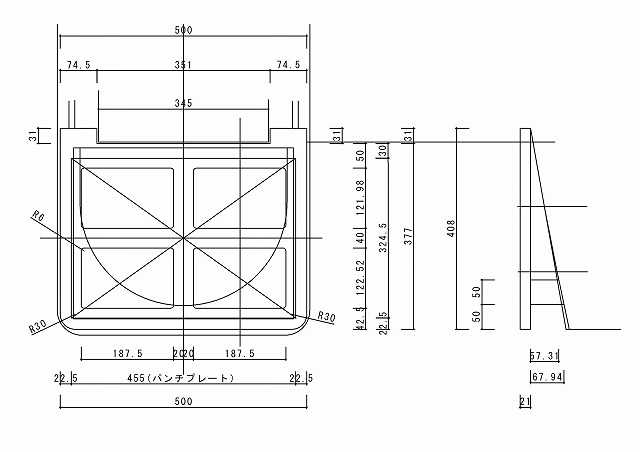

そこで考えたのが、洗濯機の蓋を開けた状態で使用するトップトレイです。設計にあたってのポイントは、

・蓋を開けた状態で洗濯層からの湿気が逃げるように通気性のいいパンチングメタルを使用すること。

・洗濯機の上部は前面に少し傾斜しているので、トレイが滑り落ちないようにすること。

・洗濯機にトップトレイを乗せる際に、あまり意識しないでもトレイを正しい位置におけること。

【洗濯機トップトレイ計画図】

洗濯機の開口部の寸法や傾斜の角度などを測って、下のような計画図を作成。基本的には板一枚を切り抜いて4カ所の開口部を作り、開口部上面にはパンチングメタルを取り付け通気性を確保できるようにしました。また、錆などを考慮してステンレス製のパンチングメタルを使用。

【製作工程】

<使用した材料>

・天板は、18㎜のパイン集成材(図面では21㎜ですが)

・パンチングメタルは、ステンレス製で、0.5㎜厚、孔Φ5㎜xピッチ8㎜

製作工程の写真はほとんど撮っていなかったので、一枚のみです。

組み上がったトップトレイです。パンチングメタルはビス止めです。

傾斜に対応するため前部には脚(2本)を木ネジで取り付けています。

【トップトレイの設置】

実際に自宅に帰って、早速、洗濯機にトップトレイを乗せてみました。実際に乗せてみると傾斜で滑りやすいため、脚の接触部に滑り止めシートを貼りました。

トップトレイの前後と左右の位置決めのために、洗濯機の操作パネルを挟み込むようになっています。

実際に、使用後に洗濯籠を乗せている状態の写真です。かごを乗せても、前部とサイドには開口部があり天板はパンチングメタルですので、湿気を逃がす十分な開口部が確保されています。

製作して7年になりますが、今も現役で活躍してくれています。

以前にやったDIYですが、まだ紹介していなかったものがありましたのでご紹介します。

最近、TV等でも「洗濯機のカビ防止のために蓋は開けておきましょう!」という話がよく聞かれますが、我が家でも6年前に自宅の洗濯機を買い替えた際に、妻から以下のようなリクエストがありました。

① 洗濯機の蓋を締めておくと湿気がこもりカビが出やすくなるので、常に蓋を開けておきたい。

② 洗面所が狭いので、蓋を開けておいても洗濯籠などが置けるようにしてほしい。

そこで考えたのが、洗濯機の蓋を開けた状態で使用するトップトレイです。設計にあたってのポイントは、

・蓋を開けた状態で洗濯層からの湿気が逃げるように通気性のいいパンチングメタルを使用すること。

・洗濯機の上部は前面に少し傾斜しているので、トレイが滑り落ちないようにすること。

・洗濯機にトップトレイを乗せる際に、あまり意識しないでもトレイを正しい位置におけること。

【洗濯機トップトレイ計画図】

洗濯機の開口部の寸法や傾斜の角度などを測って、下のような計画図を作成。基本的には板一枚を切り抜いて4カ所の開口部を作り、開口部上面にはパンチングメタルを取り付け通気性を確保できるようにしました。また、錆などを考慮してステンレス製のパンチングメタルを使用。

【製作工程】

<使用した材料>

・天板は、18㎜のパイン集成材(図面では21㎜ですが)

・パンチングメタルは、ステンレス製で、0.5㎜厚、孔Φ5㎜xピッチ8㎜

製作工程の写真はほとんど撮っていなかったので、一枚のみです。

組み上がったトップトレイです。パンチングメタルはビス止めです。

傾斜に対応するため前部には脚(2本)を木ネジで取り付けています。

【トップトレイの設置】

実際に自宅に帰って、早速、洗濯機にトップトレイを乗せてみました。実際に乗せてみると傾斜で滑りやすいため、脚の接触部に滑り止めシートを貼りました。

トップトレイの前後と左右の位置決めのために、洗濯機の操作パネルを挟み込むようになっています。

実際に、使用後に洗濯籠を乗せている状態の写真です。かごを乗せても、前部とサイドには開口部があり天板はパンチングメタルですので、湿気を逃がす十分な開口部が確保されています。

製作して7年になりますが、今も現役で活躍してくれています。

ジューンベリーの収穫を終える! [6_00 ガーデニング&野菜作り]

いよいよ収穫の時期がやってきました。

ジューンベリーは、熟し始めると一気に進みますので、あまり油断はできません。天気の良い日を狙って、ログハウスにあるジューンベリーと自宅にあるジューンベリーの2本の木の収穫することができました。収穫の様子をご紹介します。

ログハウスのデッキのそばにあるジューンベリーの木。

5月末の線状降水帯による大雨の二日前に収穫でき、とてもラッキーでした。

すっかり黒く色づいているのがわかるでしょうか?今年は実も大きく、これまでになくの豊作です。

木の上部の実は、ログハウスのデッキから収穫できるので助かります。

前日の雨の影響で実が濡れています。

収穫したジューンベリー。一房に12粒なっているものもあります。通常8粒前後なので、これまでに経験のない実の付き方です。

半日での収穫量です。翌日の午前中にも同じ位、収穫しました。

実をもぎ取り、その後、水でほこりや汚れを取り除き広げて乾燥します。

ジャムにするのはもう少し後になりそうなので、取りあえず、冷凍保存することにしました。

今年の収穫量は、ログハウスで3.9 Kg、自宅で1.7Kgを合計5.6Kgとなりました。

あまり高いところは危ないので、その部分は野鳥達にプレゼントです。しかし、今年はこれまでで最高の収穫量となりましたのでジャム作りには時間がかかりそうです。昨年い続き、娘と二人で近日中に頑張って作る予定です。

ジューンベリーは、熟し始めると一気に進みますので、あまり油断はできません。天気の良い日を狙って、ログハウスにあるジューンベリーと自宅にあるジューンベリーの2本の木の収穫することができました。収穫の様子をご紹介します。

ログハウスのデッキのそばにあるジューンベリーの木。

5月末の線状降水帯による大雨の二日前に収穫でき、とてもラッキーでした。

すっかり黒く色づいているのがわかるでしょうか?今年は実も大きく、これまでになくの豊作です。

木の上部の実は、ログハウスのデッキから収穫できるので助かります。

前日の雨の影響で実が濡れています。

収穫したジューンベリー。一房に12粒なっているものもあります。通常8粒前後なので、これまでに経験のない実の付き方です。

半日での収穫量です。翌日の午前中にも同じ位、収穫しました。

実をもぎ取り、その後、水でほこりや汚れを取り除き広げて乾燥します。

ジャムにするのはもう少し後になりそうなので、取りあえず、冷凍保存することにしました。

今年の収穫量は、ログハウスで3.9 Kg、自宅で1.7Kgを合計5.6Kgとなりました。

あまり高いところは危ないので、その部分は野鳥達にプレゼントです。しかし、今年はこれまでで最高の収穫量となりましたのでジャム作りには時間がかかりそうです。昨年い続き、娘と二人で近日中に頑張って作る予定です。

ジューンベリーの収穫が近づいてきました! [6_00 ガーデニング&野菜作り]

もう5月後半。ログハウスに10年ほど前に植えたジューンベリーも今では5メートル位の高さに成長しました。この木は自宅の庭に植えていたジューンベリーのこぼれ種から出てきた苗を妻が育ててログハウスの庭に植えたものです。今では、自宅のジューンベリーの木をしのぐ勢いで大きく育っています。

ジューンベリーの実を毎年収穫してジャムにするのを年中行事として妻と楽しんできましたが、昨年妻が亡くなってからは、娘と一緒にジャム作りをするのが新たな楽しみとなっています。

■ 実の生育状況

1ヶ月前に花が咲き終わり、実が大きくなり始めたころの写真です。(4月末)

これが現在の姿です。(5月20日頃)

実が少しづつ色づき始めました。

でも、枝によって色づき具合にはばらつきがあります。

■ 今年のジャムは種無しを目指す!

これまでのジャムは種もそのままにしてジャムを作っていましたが、昨年初めて少しだけ裏ごし器をつかって種無しのジャムを作ってみました。そうすると孫達にも大好評でした。勿論、高齢者にも喜んで食べていただけると思います。

そこで、今年のジャム作りは、すべて種を除去したジャムを作ろうということになり、そのためには裏ごし器では大変なので、文明の利器を手に入れることにしました。それが、娘が探してくれた下の写真の”OXO”というメーカーの「フードミル」です。実際に使っての感想は、また報告させていただきます。

あと1~2週間で収穫する予定でが、とにかく木も高くなってきているので脚立を使っての収穫は、結構大変な作業となります。安全第一で、高いところの実は、無理しないで野鳥達(スズメやヒヨドリ・・)にお裾分けです。

ジューンベリーの実を毎年収穫してジャムにするのを年中行事として妻と楽しんできましたが、昨年妻が亡くなってからは、娘と一緒にジャム作りをするのが新たな楽しみとなっています。

■ 実の生育状況

1ヶ月前に花が咲き終わり、実が大きくなり始めたころの写真です。(4月末)

これが現在の姿です。(5月20日頃)

実が少しづつ色づき始めました。

でも、枝によって色づき具合にはばらつきがあります。

■ 今年のジャムは種無しを目指す!

これまでのジャムは種もそのままにしてジャムを作っていましたが、昨年初めて少しだけ裏ごし器をつかって種無しのジャムを作ってみました。そうすると孫達にも大好評でした。勿論、高齢者にも喜んで食べていただけると思います。

そこで、今年のジャム作りは、すべて種を除去したジャムを作ろうということになり、そのためには裏ごし器では大変なので、文明の利器を手に入れることにしました。それが、娘が探してくれた下の写真の”OXO”というメーカーの「フードミル」です。実際に使っての感想は、また報告させていただきます。

あと1~2週間で収穫する予定でが、とにかく木も高くなってきているので脚立を使っての収穫は、結構大変な作業となります。安全第一で、高いところの実は、無理しないで野鳥達(スズメやヒヨドリ・・)にお裾分けです。

ペットボトル収納キャビネットを作る。 [ 5_37 ペットボトル収納キャビネット]

昨年7月を最後に途絶えていましたブログへのアップ、やっと再開です。今後は、少しづつですが、継続して情報発信できればと思っています。

昨年1月に妻を急死で亡くした後、昨年5~6月に位牌や小さな仏壇を自作した後は、DIYについては気持ち的に手が付きませんでした。

妻が生きている時は自宅の家事は妻に任せでしたが、妻が亡くなって以降、炊事・洗濯・掃除など全ての家事を自分でこなさなくてはならなくなりました。妻の一周忌を終えるころには、生活にも一定のリズムが出てきて、気持ち的にも少し余裕がでできたような気がします。

そこで、今回、日頃何とかしたいと考えていたことに対して、DIYをやることにしました。

自宅で増えるてくるペットボトルの飲み物類を色々な段ボールに入れた状態で保管していたので、とても煩雑になっていました。これを改善するために、ボトルを収納するためのキャビネットを作ることを思いつき、色々な雑誌の商品などを参考にして検討しました。キャビネットの構造は極めてシンプルです。ただ、災害時の非常用飲料水の保管できるものにしたかったので、しっかりした構造でキャスターを付けて簡単に移動できることをコンセプトに設計してみました。

以下、実際の製作工程順にご紹介します。

【コンセプト】

・家で使用するペットボトル類のほとんどを収納できること。

(具体的には、防災用の飲料水、野菜ジュース、お茶、清涼飲料水など)

・賞味期限の確認が容易に行え、取り出しも容易な構造であること。

・重量的が50kgを超えても十分耐えられる構造であること。

・キャビネットを容易に移動できること→ 底面にキャスターを取り付ける。

以上を検討した結果、キャビネットのサイズ:幅636㎜x奥行1350㎜x高さ860㎜ 棚は、3段としました。下段に2リットルのペットボトル(飲料水)を18本収納できること。

【材料】

・使用する材料は、比較的手に入りやすいパイン集成材を使用。

パイン集成材 350mmx1,820mmx18mm厚 を3枚使用

【加工工程】

<材料の裁断>

・自家用車で現地まで運ぶため、材料を購入したホームセンターで所定の仕上がり寸法にカットしてもらいました。

<組み立て作業>

・現地の作業小屋に運んだ材料

・棚の取り付け位置などを鉛筆でケガキしました。

・物が大きいので、どのように組み立てるかを検討し、各棚の底板と補強の側板を組んでから、全体を組み上げることにしました。

・各底板と両サイドの補強をくみ上げると安定するので組み立てやすくなります。

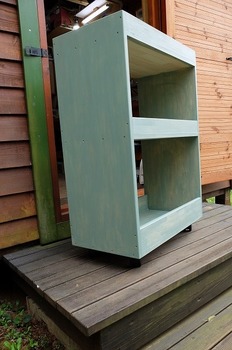

・キャビネットの組み立て完了です。

<塗装作業>

・塗装の下地処理のため、屋外に持ち出しサンダーで研磨作業。

・昨年、ハンディタイプのサンダーを購入したのですが、片手で作業ができるので、とても使いやすいです。

・使用する塗料は、ソリッドタイプの塗装してみることにしました。

・この刷り込むタイプの塗料は、小物ならいいのですが、今回のような大物は面積が大きいので結構疲れました。

<キャスターの取り付け>

・底面に、キャスターを取り付けます。ボトル類で結構な重量になるため、キャスターは5個とりつけました。キャスターを固定する木ねじには25㎜長さのものを取り付けたかったので、5.5㎜厚のベニヤ板を底面に両面テープで固定し、スペーサーとしました。これで25㎜の木ねじを使用し完成です。

<完 成>

・これですべて完成です。明るめの色で、部屋も明るくなりそうです。

・早速、自宅に持ち帰り、ボトル類を収納してみました。十分に余裕があって目標達成です。

【最後に】

・最近の庭の状況です。4月初めには娘家族が遊びに来てくれて、娘と一緒にシマトネリコの選定をやりました。植えてから初めて(13年ぶり)の本格的な剪定作業です。また、DIYが早めに終了したので、今年最初の庭の草刈りも行いすっきりしました。

昨年1月に妻を急死で亡くした後、昨年5~6月に位牌や小さな仏壇を自作した後は、DIYについては気持ち的に手が付きませんでした。

妻が生きている時は自宅の家事は妻に任せでしたが、妻が亡くなって以降、炊事・洗濯・掃除など全ての家事を自分でこなさなくてはならなくなりました。妻の一周忌を終えるころには、生活にも一定のリズムが出てきて、気持ち的にも少し余裕がでできたような気がします。

そこで、今回、日頃何とかしたいと考えていたことに対して、DIYをやることにしました。

自宅で増えるてくるペットボトルの飲み物類を色々な段ボールに入れた状態で保管していたので、とても煩雑になっていました。これを改善するために、ボトルを収納するためのキャビネットを作ることを思いつき、色々な雑誌の商品などを参考にして検討しました。キャビネットの構造は極めてシンプルです。ただ、災害時の非常用飲料水の保管できるものにしたかったので、しっかりした構造でキャスターを付けて簡単に移動できることをコンセプトに設計してみました。

以下、実際の製作工程順にご紹介します。

【コンセプト】

・家で使用するペットボトル類のほとんどを収納できること。

(具体的には、防災用の飲料水、野菜ジュース、お茶、清涼飲料水など)

・賞味期限の確認が容易に行え、取り出しも容易な構造であること。

・重量的が50kgを超えても十分耐えられる構造であること。

・キャビネットを容易に移動できること→ 底面にキャスターを取り付ける。

以上を検討した結果、キャビネットのサイズ:幅636㎜x奥行1350㎜x高さ860㎜ 棚は、3段としました。下段に2リットルのペットボトル(飲料水)を18本収納できること。

【材料】

・使用する材料は、比較的手に入りやすいパイン集成材を使用。

パイン集成材 350mmx1,820mmx18mm厚 を3枚使用

【加工工程】

<材料の裁断>

・自家用車で現地まで運ぶため、材料を購入したホームセンターで所定の仕上がり寸法にカットしてもらいました。

<組み立て作業>

・現地の作業小屋に運んだ材料

・棚の取り付け位置などを鉛筆でケガキしました。

・物が大きいので、どのように組み立てるかを検討し、各棚の底板と補強の側板を組んでから、全体を組み上げることにしました。

・各底板と両サイドの補強をくみ上げると安定するので組み立てやすくなります。

・キャビネットの組み立て完了です。

<塗装作業>

・塗装の下地処理のため、屋外に持ち出しサンダーで研磨作業。

・昨年、ハンディタイプのサンダーを購入したのですが、片手で作業ができるので、とても使いやすいです。

・使用する塗料は、ソリッドタイプの塗装してみることにしました。

・この刷り込むタイプの塗料は、小物ならいいのですが、今回のような大物は面積が大きいので結構疲れました。

<キャスターの取り付け>

・底面に、キャスターを取り付けます。ボトル類で結構な重量になるため、キャスターは5個とりつけました。キャスターを固定する木ねじには25㎜長さのものを取り付けたかったので、5.5㎜厚のベニヤ板を底面に両面テープで固定し、スペーサーとしました。これで25㎜の木ねじを使用し完成です。

<完 成>

・これですべて完成です。明るめの色で、部屋も明るくなりそうです。

・早速、自宅に持ち帰り、ボトル類を収納してみました。十分に余裕があって目標達成です。

【最後に】

・最近の庭の状況です。4月初めには娘家族が遊びに来てくれて、娘と一緒にシマトネリコの選定をやりました。植えてから初めて(13年ぶり)の本格的な剪定作業です。また、DIYが早めに終了したので、今年最初の庭の草刈りも行いすっきりしました。

野鳥の巣箱を外す。 [7_00 巣箱設置・野鳥観察]

今年の2月中旬に設置した野鳥の巣箱。今年は、デッキの再塗装の予定が入っていたので、デッキへの巣箱設置は行わず、庭のヤマボウシとヤマザクラの2カ所にしていました。

・ヤマボウシに取り付けた巣箱

・ヤマザクラにとりつけた巣箱

いつもは5月末には取り外すようにしているのですが、今年は6月末になってしまい、先日取り外しました。取り外した2個の巣箱(左側:ヤマボウシ、右側:ヤマザクラ)

・ヤマボウシの巣箱は、シジュウカラが出入りしており、いつも通りコケや毛などで丁寧に作られた巣。中央部に卵を温めていたくぼみが見えます。卵の数は確認できていませんが、すべて元気に巣立った行ったものと思われます。

・一方、こちらはヤマザクラに取り付けていた巣箱。開けてビックリハチの巣が・・・ただし、ハチはすべて巣立っているようで安心しました。

このお椀をかぶせたような奇妙な形のハチの巣は、何バチかネットで調べてみると、何ということでしょう!?これは、スズメバチの女王バチが5月頃に作る「初期巣」という巣で、ここで育った働きバチが、7月から8月にかけて、どんどん大きなハチの巣を作っていくんだそうです。

実は、2018年に巣箱を9月まで木に取り付けたままにしていて、スズメバチが巣を作り、自分の手に負えなくて駆除業者に依頼した経験があります。現在の状態からさらに放置しておくと4年前の二の舞になるところでした。やはり、巣箱は雛が巣立ったら、早々に取り外すのが正解ですね。改めて認識しました。

・4年前のブログの記事は、下記のとおりです。

「鳥の巣箱にスズメバチが・・・」

https://loghouse-self-masa.blog.ss-blog.jp/2018-10-24

・ヤマボウシに取り付けた巣箱

・ヤマザクラにとりつけた巣箱

いつもは5月末には取り外すようにしているのですが、今年は6月末になってしまい、先日取り外しました。取り外した2個の巣箱(左側:ヤマボウシ、右側:ヤマザクラ)

・ヤマボウシの巣箱は、シジュウカラが出入りしており、いつも通りコケや毛などで丁寧に作られた巣。中央部に卵を温めていたくぼみが見えます。卵の数は確認できていませんが、すべて元気に巣立った行ったものと思われます。

・一方、こちらはヤマザクラに取り付けていた巣箱。開けてビックリハチの巣が・・・ただし、ハチはすべて巣立っているようで安心しました。

このお椀をかぶせたような奇妙な形のハチの巣は、何バチかネットで調べてみると、何ということでしょう!?これは、スズメバチの女王バチが5月頃に作る「初期巣」という巣で、ここで育った働きバチが、7月から8月にかけて、どんどん大きなハチの巣を作っていくんだそうです。

実は、2018年に巣箱を9月まで木に取り付けたままにしていて、スズメバチが巣を作り、自分の手に負えなくて駆除業者に依頼した経験があります。現在の状態からさらに放置しておくと4年前の二の舞になるところでした。やはり、巣箱は雛が巣立ったら、早々に取り外すのが正解ですね。改めて認識しました。

・4年前のブログの記事は、下記のとおりです。

「鳥の巣箱にスズメバチが・・・」

https://loghouse-self-masa.blog.ss-blog.jp/2018-10-24

簡易な仏壇も作る。 [ 5_36 簡易な仏壇も作る。]

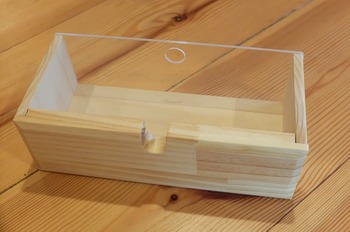

今年の1月に妻が亡くなり、「位牌を作る。」という記事をアップしましたが、その後、位牌を置く台、つまり仏壇を作ってみました。仏壇といっても、商品として売られているような上等なつくりではなく簡易なつくりで、手元にあるパインの集成材を利用して作ってみました。

【仏壇を作ろうとしたきっかけ】

基本的には、今回作った位牌と遺影の写真を飾るスペースがあればいい。遺品が散在しないように収納の引き出しも欲しいと考えていました。

そして、仏壇を買おうと思って、ネットで物色していたのですが、であまり気に入ったものに出会えませんでした。

【完成した仏壇】

そこで、位牌に続き、仏壇も作ってみることにしました。

引き出しの付いた位牌を乗せる台(箱)。その前にお供えの品をおく台(板)からなっています。

複雑な構造ではないので、製作工程は省略してご紹介します。

・箱の部分の大きさは、幅:290mm 高さ:120mm 奥行:135mm (板厚:18mm)

・前の台は、幅:290mm 奥行:135mm (板厚:18mm)

前の板は置いているだけなので、取り外すことができます。

はじめは考えていなかったのですが、遺品をいれた引き出しの中身を見たいときに、引き出しの反対側の板を透明のプラスチック板にすれば、いつでも中身が見えるし、ホコリもかぶらないのでいいなと思いつき、当初の構想を変更してアクリル板を取り付け、収納とディスプレイの機能を持たせました。

引き出しのアクリル板側を表側にして入れたところ。

引き出しをだしたところ。集成材の正面の板には、上部に切り欠き溝を設け、透明のプラスチック板にも指を入れる穴を設けています。

現在、仏壇の上には、自作した位牌・その横に遺影の写真立てを置き、引き出しの中には、日常使いの眼鏡・スマホ・指輪・お気に入りの腕時計、口紅、編み物用のかぎ針、糸切ハサミなどが入っています。これらの品がいつも見られるように、アクリル板側を表にして使っています

【仏壇を作ろうとしたきっかけ】

基本的には、今回作った位牌と遺影の写真を飾るスペースがあればいい。遺品が散在しないように収納の引き出しも欲しいと考えていました。

そして、仏壇を買おうと思って、ネットで物色していたのですが、であまり気に入ったものに出会えませんでした。

【完成した仏壇】

そこで、位牌に続き、仏壇も作ってみることにしました。

引き出しの付いた位牌を乗せる台(箱)。その前にお供えの品をおく台(板)からなっています。

複雑な構造ではないので、製作工程は省略してご紹介します。

・箱の部分の大きさは、幅:290mm 高さ:120mm 奥行:135mm (板厚:18mm)

・前の台は、幅:290mm 奥行:135mm (板厚:18mm)

前の板は置いているだけなので、取り外すことができます。

はじめは考えていなかったのですが、遺品をいれた引き出しの中身を見たいときに、引き出しの反対側の板を透明のプラスチック板にすれば、いつでも中身が見えるし、ホコリもかぶらないのでいいなと思いつき、当初の構想を変更してアクリル板を取り付け、収納とディスプレイの機能を持たせました。

引き出しのアクリル板側を表側にして入れたところ。

引き出しをだしたところ。集成材の正面の板には、上部に切り欠き溝を設け、透明のプラスチック板にも指を入れる穴を設けています。

現在、仏壇の上には、自作した位牌・その横に遺影の写真立てを置き、引き出しの中には、日常使いの眼鏡・スマホ・指輪・お気に入りの腕時計、口紅、編み物用のかぎ針、糸切ハサミなどが入っています。これらの品がいつも見られるように、アクリル板側を表にして使っています

ジューンベリー・ジャムづくりにチャレンジ!2022/6 [ 5_35 ジューンベリージャムづくり]

もう6月も終わろうとしています。

6月は、自宅とログハウスにある2本の「ジューンベリー」の木が実を付けます。

自宅で苗を買って庭のシンブルツリーにと育てたジューンベリー。その落ちた実から出てきた芽を育てたジューンベリーの苗を10年前にログハウスを建てた際に自宅から移植して、いま我が家には2本のジューンベリーがあります。

・2011年5月に植えた苗木。画面中央下に細い苗木がジューンベリーです。

・今年の春に花を付けたジューンベリー。あんなに小さな苗木が、10年でこんなに大きくなりました。樹高は、4メートル以上になっています。

・6月にはいっぱい実を付けたジューンベリー。

最近は結構たくさんの実を付けていたので、毎年の恒例行事のように妻と一緒にジャムづくりをしておりましたが、今年1月に妻を亡くしたので、今年のジャムづくり半分あきらめていました。

しかし、娘が手伝ってくれることになり、昨年に続いてジャム作りが実現できましたのでご紹介します。

・たわわに実ったジューンベリーの実。自宅とログハウスの木から、合計3.5㎏程収穫しましたが。まだ、今年は、熟するタイミングの問題で、木になっている実の3~4割程度しか収穫できませんでした。でも、後は野鳥たちが喜んで食べてくれたようです。

・最初に行うのは、収穫した実の選別。

・選別した実は、軽く水洗いして日陰で軽く乾かします。その後は、冷凍庫に入れてジャム作りの日まで待ちます。

・いよいよ、ジャムズ作りの決行です。

今回は、初めて圧力鍋を使って下茹でしました。これで、調理時間の短縮と種部分が少しでもやわらかくなることを期待してです。圧力鍋の容量の関係で、3回ほど繰り返して隣の鍋に入れていきます。

・黄色い鍋に、グラニュー糖を実の重さの40%程入れて、煮詰めていきます。できるだで灰汁を取り除きます。最後に、レモン汁を入れて終了。

・ほぼ完成したジューンベリーのジャム。左側は、種ありジャム(まだジューンベリーの粒も残っています)。種は圧力鍋を使うと以前よりも柔らかくなり食べやすくなったように感じました。

右側は裏ごしした種無しジャム。種無しジャムは、とてもなめらかで、歯の悪い方にも安心して食べていただけるかなと思います。ただ、種を取るとジャムの重量は70~80%とかなり減少します。

・今回作ったジャムの容器は、ジャムなどの空き瓶の再利用です(これらは、妻が残してくれていたたものです)。煮沸消毒をしっかりして、出来立てのジャムをいれて出来上がり。

その後、自作したラベルを貼って、完成です。これらのジャムは、日ごろお世話になっている方々にお裾分けしました。

妻がいない中でのジャム作りでしたが、娘と一緒に無事作り終えることができたので、来年もまたやろうということになりました。結構おいしくできたので、満足しています。娘にも感謝です。

6月は、自宅とログハウスにある2本の「ジューンベリー」の木が実を付けます。

自宅で苗を買って庭のシンブルツリーにと育てたジューンベリー。その落ちた実から出てきた芽を育てたジューンベリーの苗を10年前にログハウスを建てた際に自宅から移植して、いま我が家には2本のジューンベリーがあります。

・2011年5月に植えた苗木。画面中央下に細い苗木がジューンベリーです。

・今年の春に花を付けたジューンベリー。あんなに小さな苗木が、10年でこんなに大きくなりました。樹高は、4メートル以上になっています。

・6月にはいっぱい実を付けたジューンベリー。

最近は結構たくさんの実を付けていたので、毎年の恒例行事のように妻と一緒にジャムづくりをしておりましたが、今年1月に妻を亡くしたので、今年のジャムづくり半分あきらめていました。

しかし、娘が手伝ってくれることになり、昨年に続いてジャム作りが実現できましたのでご紹介します。

・たわわに実ったジューンベリーの実。自宅とログハウスの木から、合計3.5㎏程収穫しましたが。まだ、今年は、熟するタイミングの問題で、木になっている実の3~4割程度しか収穫できませんでした。でも、後は野鳥たちが喜んで食べてくれたようです。

・最初に行うのは、収穫した実の選別。

・選別した実は、軽く水洗いして日陰で軽く乾かします。その後は、冷凍庫に入れてジャム作りの日まで待ちます。

・いよいよ、ジャムズ作りの決行です。

今回は、初めて圧力鍋を使って下茹でしました。これで、調理時間の短縮と種部分が少しでもやわらかくなることを期待してです。圧力鍋の容量の関係で、3回ほど繰り返して隣の鍋に入れていきます。

・黄色い鍋に、グラニュー糖を実の重さの40%程入れて、煮詰めていきます。できるだで灰汁を取り除きます。最後に、レモン汁を入れて終了。

・ほぼ完成したジューンベリーのジャム。左側は、種ありジャム(まだジューンベリーの粒も残っています)。種は圧力鍋を使うと以前よりも柔らかくなり食べやすくなったように感じました。

右側は裏ごしした種無しジャム。種無しジャムは、とてもなめらかで、歯の悪い方にも安心して食べていただけるかなと思います。ただ、種を取るとジャムの重量は70~80%とかなり減少します。

・今回作ったジャムの容器は、ジャムなどの空き瓶の再利用です(これらは、妻が残してくれていたたものです)。煮沸消毒をしっかりして、出来立てのジャムをいれて出来上がり。

その後、自作したラベルを貼って、完成です。これらのジャムは、日ごろお世話になっている方々にお裾分けしました。

妻がいない中でのジャム作りでしたが、娘と一緒に無事作り終えることができたので、来年もまたやろうということになりました。結構おいしくできたので、満足しています。娘にも感謝です。