<作業小屋> 小屋の外回りがほぼ完成! [ 2_03 外壁・屋根工事]

作業小屋の外回りの作業がほぼ終了しました。まだ、ドアの上がり口はまだ残っていますが、とりあえず、今のままでも出入り出来るので、後回しにすることにしました。

今回は、窓のカバーボード取付と妻面上部の明かり採り用のプラスチックシートの取付についてご紹介します。

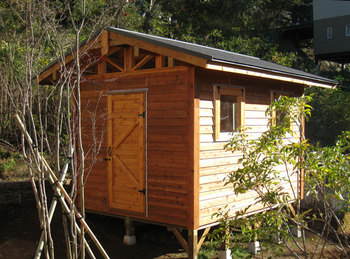

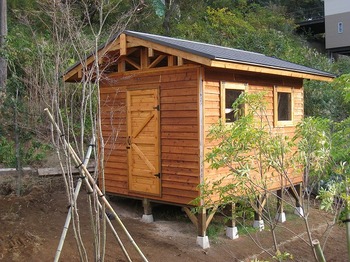

■ 最新の状況 (2010年12月7日)

グリーンの窓枠カバーボードも取り付けられ、ほぼ外観としては完了です。9月から初めて、ほぼ一人作業で3ヶ月かかりました。とはいっても、作業台の製作や電気配線工事もまだですが・・・・

入り口からみたところです。

■ 作業の状況

【窓のカバーボードの取付】

前回、塗装したグリーンのカバーボードの取付が終了して、作業小屋もログハウス本体の雰囲気と似てきました。

我が家は、作業小屋(中央)とその後ろにあるログハウス本体です。

【妻面上部の明かり採りボードの取付】

両妻面上部が、ずっと開いたままになっていましたが、外壁の塗装が終わったので、やっと明かり採りのシートを取り付けました。

・これが、今回使用した明かり窓に取り付けるプラスチックのシートです。商品名は、「ツインカーボA」という中空ポリカーボネートシートです。厚みは、6㎜前後で、段ボールの断面のような形状をして、耐候性と強度もそれなりにあります。ホームセンターで見つけたもので、アクリル板の半値で、加工もしやすそうだったのが購入しました。

・開口部の形状に合わせてシートをカットしますが、カッターで3~4回切り込みを入れると簡単に切断できます。鋸などで切断すると切り子が開口部に入ってしまうので、カッターで切るように注意書きがあります。また、切った部分には、開口部にゴミなどが入らないようアルミの粘着テープで切断した両端を塞ぎました。

・切断したシートを外側からビスで固定しました。プラスチックなので、熱による伸縮があるため、穴は少し大きめに開けて、座付きのビスを使用して固定しました。さて、来年夏には、熱で伸びでどうなるのか・・・様子見です。

・屋内から見た所ですが、結構いい雰囲気ですね。作業小屋にしては・・・と自画自賛

今回は、窓のカバーボード取付と妻面上部の明かり採り用のプラスチックシートの取付についてご紹介します。

■ 最新の状況 (2010年12月7日)

グリーンの窓枠カバーボードも取り付けられ、ほぼ外観としては完了です。9月から初めて、ほぼ一人作業で3ヶ月かかりました。とはいっても、作業台の製作や電気配線工事もまだですが・・・・

入り口からみたところです。

■ 作業の状況

【窓のカバーボードの取付】

前回、塗装したグリーンのカバーボードの取付が終了して、作業小屋もログハウス本体の雰囲気と似てきました。

我が家は、作業小屋(中央)とその後ろにあるログハウス本体です。

【妻面上部の明かり採りボードの取付】

両妻面上部が、ずっと開いたままになっていましたが、外壁の塗装が終わったので、やっと明かり採りのシートを取り付けました。

・これが、今回使用した明かり窓に取り付けるプラスチックのシートです。商品名は、「ツインカーボA」という中空ポリカーボネートシートです。厚みは、6㎜前後で、段ボールの断面のような形状をして、耐候性と強度もそれなりにあります。ホームセンターで見つけたもので、アクリル板の半値で、加工もしやすそうだったのが購入しました。

・開口部の形状に合わせてシートをカットしますが、カッターで3~4回切り込みを入れると簡単に切断できます。鋸などで切断すると切り子が開口部に入ってしまうので、カッターで切るように注意書きがあります。また、切った部分には、開口部にゴミなどが入らないようアルミの粘着テープで切断した両端を塞ぎました。

・切断したシートを外側からビスで固定しました。プラスチックなので、熱による伸縮があるため、穴は少し大きめに開けて、座付きのビスを使用して固定しました。さて、来年夏には、熱で伸びでどうなるのか・・・様子見です。

・屋内から見た所ですが、結構いい雰囲気ですね。作業小屋にしては・・・と自画自賛

<作業小屋> カバーボード取付 [ 2_03 外壁・屋根工事]

作業小屋の外壁塗装も終わりましたので、続いてカバーボードの取付に移りました。カバーボードを取り付ける前に、カバーボードの下に隠れる部分の防水処理が必要となります。

カバーボードは、建物の4つの角部分と窓・ドア枠の周囲に取り付けます。今回は、その第一弾ということで、建物の角部のカバーボードの取付までの作業をご紹介します。

■ 最新の状況 (2010年12月4日)

建物コーナー部のカバーボードがつきました。窓枠・ドア枠廻りのカバーボード取付は、次回の作業となりました。

■ 作業の状況

【防水処理】

カバーボードは、建物の角部とドア・窓枠廻りに取り付けます。カバーボードを取り付ける前に、コーキング材で防水処理を実施しました。

防水処理を行うヶ所は、壁材と端部と窓枠・ドア枠などの接する面でここから雨水が浸入するのを防がなくてはなりません。下記の写真のように、縦のラインは、コーキング材を塗布し、その後、隙間にコーキング材を押し込むようにプラスチックのへらで押さえました。

また、窓枠・ドア枠の上下の横のラインは、防水テープ(ブチルテープ)で壁材と窓枠との隙間を塞ぐように張りました。

【カバーボードの塗装】

カバーボードの塗装は、久しぶりに妻の登場です。今回は、家から持ってきた苗の植え付けもありましたが、1日目で作業が終わったのでは、2日目は、小屋造りの応援をしてくれました。その甲斐あって、カバーボードの塗装は、手早く上手に仕上げてくれました。感謝です。

建物の四隅のカバーボードは、壁材と同じ杉板で作成したものを、壁と同じ「パインブラウン」で塗装しました。

次に、ドア枠・窓枠の周囲に取り付けるカバーボードは、ログハウスの余った材料(パイン材)で、ログハウスと同じ暖かみのあるグリーン色(2色の塗料を混ぜて作ったモノです)にしました。塗り方は、チョット面倒です。まずは、プライマリー(透明)を最初に塗り、乾燥後にこの塗料を2回塗りますので、計3回塗りになります。結構時間がかかります。

【カバーボード取付】

今回は、建物角部の4ヶ所にカバーボードをとりつけました。窓枠・ドア枠のカバーボードは、まだ塗料が乾いていないので、次回の作業時に取り付ける予定です。

■ その他

造園業者にお願いしていた植栽も終わったので、これからは、自分達で植える植栽となります。ガーデニングは妻の担当なので、私はあくまでもお手伝いという立場です。

今回植えたのは、家の庭にあったローズマリーとスウィートアリッサム、そして、家のシンボルツリーにもなっているジューンベリーの実が落ちてできた小さな苗木(50㎝位のもの、2本)と娘からもらったラズベリーの苗木1本です。先日妻と一緒に来たときには、家の庭で出来ていた水仙の球根(200個位?)も、2ヶ所に分けて植え付けました。既に、5㎝くらいの芽が出ています。

どこに植えたらいいか、考えながらの植え付けですが、これも楽しいものです。さて、これからの草木が、どのように成長して、花や実をつけるのかが今からとても楽しみです。

カバーボードは、建物の4つの角部分と窓・ドア枠の周囲に取り付けます。今回は、その第一弾ということで、建物の角部のカバーボードの取付までの作業をご紹介します。

■ 最新の状況 (2010年12月4日)

建物コーナー部のカバーボードがつきました。窓枠・ドア枠廻りのカバーボード取付は、次回の作業となりました。

■ 作業の状況

【防水処理】

カバーボードは、建物の角部とドア・窓枠廻りに取り付けます。カバーボードを取り付ける前に、コーキング材で防水処理を実施しました。

防水処理を行うヶ所は、壁材と端部と窓枠・ドア枠などの接する面でここから雨水が浸入するのを防がなくてはなりません。下記の写真のように、縦のラインは、コーキング材を塗布し、その後、隙間にコーキング材を押し込むようにプラスチックのへらで押さえました。

また、窓枠・ドア枠の上下の横のラインは、防水テープ(ブチルテープ)で壁材と窓枠との隙間を塞ぐように張りました。

【カバーボードの塗装】

カバーボードの塗装は、久しぶりに妻の登場です。今回は、家から持ってきた苗の植え付けもありましたが、1日目で作業が終わったのでは、2日目は、小屋造りの応援をしてくれました。その甲斐あって、カバーボードの塗装は、手早く上手に仕上げてくれました。感謝です。

建物の四隅のカバーボードは、壁材と同じ杉板で作成したものを、壁と同じ「パインブラウン」で塗装しました。

次に、ドア枠・窓枠の周囲に取り付けるカバーボードは、ログハウスの余った材料(パイン材)で、ログハウスと同じ暖かみのあるグリーン色(2色の塗料を混ぜて作ったモノです)にしました。塗り方は、チョット面倒です。まずは、プライマリー(透明)を最初に塗り、乾燥後にこの塗料を2回塗りますので、計3回塗りになります。結構時間がかかります。

【カバーボード取付】

今回は、建物角部の4ヶ所にカバーボードをとりつけました。窓枠・ドア枠のカバーボードは、まだ塗料が乾いていないので、次回の作業時に取り付ける予定です。

■ その他

造園業者にお願いしていた植栽も終わったので、これからは、自分達で植える植栽となります。ガーデニングは妻の担当なので、私はあくまでもお手伝いという立場です。

今回植えたのは、家の庭にあったローズマリーとスウィートアリッサム、そして、家のシンボルツリーにもなっているジューンベリーの実が落ちてできた小さな苗木(50㎝位のもの、2本)と娘からもらったラズベリーの苗木1本です。先日妻と一緒に来たときには、家の庭で出来ていた水仙の球根(200個位?)も、2ヶ所に分けて植え付けました。既に、5㎝くらいの芽が出ています。

どこに植えたらいいか、考えながらの植え付けですが、これも楽しいものです。さて、これからの草木が、どのように成長して、花や実をつけるのかが今からとても楽しみです。

<作業小屋> 外壁塗装、ほぼ終了 [ 2_03 外壁・屋根工事]

軒天井張りが終わりましたので、外壁塗装に取りかかりました。しかし、塗装前にまだやることが少し残っていますので、それを片付けて外壁塗装を行いましたが、一人で約2日かかりました。作業小屋だからと言っても、足場がありませんので、やはり時間はかかりました。

それでは、作業の状況をご紹介します。

■ 最新の状況 (2010年12月1日)

・外壁の塗装がほぼ終わりました。塗料は、ログハウス本体と同じステンプルーフで、色も同じ「パインブラウン」を使っています。杉板ということで、多少色味が濃くなるのかもしれませんが、乾燥してくるともう少し色が薄くなると思われます。

作業小屋は、ログハウス本体のミニ版といったイメージで、色だけでなく、飾り板や窓のカバーボードなども、小さいながらも同じようなイメージに仕上げようと思っています。

・正面入り口がからの写真です。

■ 作業の状況

【塗装前に残っていた造作を実施】

・妻面の飾り板の取付

妻面にも、ログハウスと同じような飾り板を取り付けてみました。

・入り口ドアの補強追加

以前の記事にも書きましたが、入り口ドアは、時間が経つと自重で変形する恐れがあるので、塗装を前に斜めの補強(幅:92㎜x厚み:20㎜)を2本入れてみました。これでかなりしっかりしたように思います。

・外壁横方向のつなぎ部分の防水処理

悩んだのが、下見張りした外壁材ですが、購入したのが1,820㎜長さの材料ですので、横方向では、必ず繋ぎ目が発生します。当然、この繋ぎ目をそのままにしておくと雨水が浸入してくることになります。

そこで、どうするかインターネットでも調べてみたのですが、下見張りした壁材の上から桟で押さえるなどの事例はあったのですが、デザイン上はそうしたくなかったので、悩んだ結果次のような方法を採ることにしました。

横方向の繋ぎ目の所に、コーキング材をチョット厚めに塗布することにしました。具体的には、マスキングテープで塗布する幅をきめて、その上からコーキング材を厚さにして1~2㎜程度の高さになるように塗布しました。コーキング材の上から塗装したのですが、チョット継ぎ目が気になりますね・・・

これで、防水効果が維持できるのかは、様子を見てみないと分かりませんので、その後の状況についてもまたご紹介したいと思います。

・窓とドアの戸当たり部分の造作

窓とドアには、戸当たりが必要になります。戸当たりは、雨水が浸入しないようにする機能もありますので、雨水が浸入してくるところには、やはり塗装をしておく必要があります。そんな訳で、外壁塗装までに造作を仕上げておく必要がありました。

この戸当たりをつける時に合わせて、簡単な「落とし錠」という鍵も取り付けました。最初は、中央に一ヶ所つければいいかと思っていたのですが、窓枠にはどうしても捻れや歪みもありますので、一ヶ所では、窓が戸当たりに片当たりして隙間が空いてしまいます。そこで、今回は、2個付けにしてみました。これで、多少捻れた窓でも、しっかり固定できました。

・「落とし錠」とは、昔からある懐かしい鍵です。

【塗装】

塗装は、ステンプルーフのパインブランを2回塗りとしました(ログハウスの外壁塗装と同じです)。やはり、防水効果などの点から、2回塗りは必須です。

窓ガラス(アクリル板)の部分など、塗装をしない部分にはマスキングテープと養生シートを貼って塗料が付かないようにしてから、塗装作業した方がきれいに仕上がります。

戸当たり部分は、マスキングテープ無しで作業したのですが、やはり、塗料がはみ出してしまいました。チョット手を抜くとこんなことになります・・・

※塗装作業で袖口を汚さないようにするアイデア!?

塗装時には、ラテックスの手袋をしているのですが、高いところを上向きに手を伸ばして塗装作業を行うと必ず塗料がはけ→手を伝わって、手首にまで流れてきて、作業服の袖口まで侵入してきます。ログハウスの外壁塗装やデッキ塗装の時にも、そのような経験をしてきました。塗装作業は、成果が直ぐに目に見えるので結構楽しい作業のひとつなのですが、塗料で濡れるのだけが悩みの種でした。

今回も1日目は、塗料が手首まで流れてきて、手首のところがかぶれてしまいました。そこで、ふとしたことでアイデアを思いつきました。ラテックスの手袋の上に、綿の軍手をするだけのことなのですが、これがとてもいいのです。

上向き作業では、確かに手まで塗料が流れてくるのですが、この綿の軍手が塗料を吸収してくれるので、手首まで垂れてこないのです。また、軍手は、このラテックス手袋の保護の意味もあります。これで袖口を汚すことなく、気持ち良く作業ができました。一度お試しください。

【残りの作業】

今回の作業で外壁塗装が終了して、作業小屋造りも大詰めです。しかし、建物の完成には、まだ、以下のような作業が残っています。

・カバーボード取付

建物のコーナーに取り付けるカバーボードと窓枠廻りのカバーボードの製作/取付

建物のコーナー部は、壁板の端部が来ているので、その部分に防水のためのコーキング処理、さらには、窓枠廻りにも壁板と接する所に防水処理をした後に、カバーボードで覆う形になります。

・妻面上部に明かり採り用の樹脂製半透明ボードの取付

・窓ガラス(アクリル板)の周囲の防水処理

・作業小屋の電気配線工事と照明器具取り付けなど

それでは、作業の状況をご紹介します。

■ 最新の状況 (2010年12月1日)

・外壁の塗装がほぼ終わりました。塗料は、ログハウス本体と同じステンプルーフで、色も同じ「パインブラウン」を使っています。杉板ということで、多少色味が濃くなるのかもしれませんが、乾燥してくるともう少し色が薄くなると思われます。

作業小屋は、ログハウス本体のミニ版といったイメージで、色だけでなく、飾り板や窓のカバーボードなども、小さいながらも同じようなイメージに仕上げようと思っています。

・正面入り口がからの写真です。

■ 作業の状況

【塗装前に残っていた造作を実施】

・妻面の飾り板の取付

妻面にも、ログハウスと同じような飾り板を取り付けてみました。

・入り口ドアの補強追加

以前の記事にも書きましたが、入り口ドアは、時間が経つと自重で変形する恐れがあるので、塗装を前に斜めの補強(幅:92㎜x厚み:20㎜)を2本入れてみました。これでかなりしっかりしたように思います。

・外壁横方向のつなぎ部分の防水処理

悩んだのが、下見張りした外壁材ですが、購入したのが1,820㎜長さの材料ですので、横方向では、必ず繋ぎ目が発生します。当然、この繋ぎ目をそのままにしておくと雨水が浸入してくることになります。

そこで、どうするかインターネットでも調べてみたのですが、下見張りした壁材の上から桟で押さえるなどの事例はあったのですが、デザイン上はそうしたくなかったので、悩んだ結果次のような方法を採ることにしました。

横方向の繋ぎ目の所に、コーキング材をチョット厚めに塗布することにしました。具体的には、マスキングテープで塗布する幅をきめて、その上からコーキング材を厚さにして1~2㎜程度の高さになるように塗布しました。コーキング材の上から塗装したのですが、チョット継ぎ目が気になりますね・・・

これで、防水効果が維持できるのかは、様子を見てみないと分かりませんので、その後の状況についてもまたご紹介したいと思います。

・窓とドアの戸当たり部分の造作

窓とドアには、戸当たりが必要になります。戸当たりは、雨水が浸入しないようにする機能もありますので、雨水が浸入してくるところには、やはり塗装をしておく必要があります。そんな訳で、外壁塗装までに造作を仕上げておく必要がありました。

この戸当たりをつける時に合わせて、簡単な「落とし錠」という鍵も取り付けました。最初は、中央に一ヶ所つければいいかと思っていたのですが、窓枠にはどうしても捻れや歪みもありますので、一ヶ所では、窓が戸当たりに片当たりして隙間が空いてしまいます。そこで、今回は、2個付けにしてみました。これで、多少捻れた窓でも、しっかり固定できました。

・「落とし錠」とは、昔からある懐かしい鍵です。

【塗装】

塗装は、ステンプルーフのパインブランを2回塗りとしました(ログハウスの外壁塗装と同じです)。やはり、防水効果などの点から、2回塗りは必須です。

窓ガラス(アクリル板)の部分など、塗装をしない部分にはマスキングテープと養生シートを貼って塗料が付かないようにしてから、塗装作業した方がきれいに仕上がります。

戸当たり部分は、マスキングテープ無しで作業したのですが、やはり、塗料がはみ出してしまいました。チョット手を抜くとこんなことになります・・・

※塗装作業で袖口を汚さないようにするアイデア!?

塗装時には、ラテックスの手袋をしているのですが、高いところを上向きに手を伸ばして塗装作業を行うと必ず塗料がはけ→手を伝わって、手首にまで流れてきて、作業服の袖口まで侵入してきます。ログハウスの外壁塗装やデッキ塗装の時にも、そのような経験をしてきました。塗装作業は、成果が直ぐに目に見えるので結構楽しい作業のひとつなのですが、塗料で濡れるのだけが悩みの種でした。

今回も1日目は、塗料が手首まで流れてきて、手首のところがかぶれてしまいました。そこで、ふとしたことでアイデアを思いつきました。ラテックスの手袋の上に、綿の軍手をするだけのことなのですが、これがとてもいいのです。

上向き作業では、確かに手まで塗料が流れてくるのですが、この綿の軍手が塗料を吸収してくれるので、手首まで垂れてこないのです。また、軍手は、このラテックス手袋の保護の意味もあります。これで袖口を汚すことなく、気持ち良く作業ができました。一度お試しください。

【残りの作業】

今回の作業で外壁塗装が終了して、作業小屋造りも大詰めです。しかし、建物の完成には、まだ、以下のような作業が残っています。

・カバーボード取付

建物のコーナーに取り付けるカバーボードと窓枠廻りのカバーボードの製作/取付

建物のコーナー部は、壁板の端部が来ているので、その部分に防水のためのコーキング処理、さらには、窓枠廻りにも壁板と接する所に防水処理をした後に、カバーボードで覆う形になります。

・妻面上部に明かり採り用の樹脂製半透明ボードの取付

・窓ガラス(アクリル板)の周囲の防水処理

・作業小屋の電気配線工事と照明器具取り付けなど

<作業小屋> 外壁に続き、軒天張りも終了 [ 2_03 外壁・屋根工事]

前回の報告では、作業小屋の外壁張り中であることをお伝えしましたが、その後、残りの外壁張りを終え、2日前から軒天張りをやっておりましたが、昨日無事終了しました。

作業小屋には、普通軒天などは張らないかも知れませんが、ログハウスの標準レイアウトで用意されていた間仕切り用の壁材を使用しなかったので、これを作業小屋に使うことにしました。後で、小屋の中の天井にも使用する予定です。

次のステップである外壁塗装に向けて、妻面の飾り板取付、ドアと窓の戸当たり取付など細かな作業が続きます。

それでは、作業の状況をご紹介します。

■ 最新の状況 (2010年11月25日)

・ほぼ外回りの作業は終了し、外壁塗装の準備作業に移ります。

■ 作業の状況

【外壁張り作業】

・残っていた入り口と反対側の妻面を張り終え、細かなところの仕舞いも行いました。

【軒天張り】

・軒天張りには、残っていたログハウスの壁材(天井材でも使用)を使用しました。

・壁材は、4メートル近くある長い材料ですので、切断も大変です。しかし、現在建築中の作業小屋の入り口を利用すると、こんな感じで長尺ものの切断もこなせます。設計時に想定していた訳ではないのですか・・・ 作業小屋の入口のレイアウトも大切なんだなと感じました。

・早速、奥側の軒下から天井張りです。一人作業ですので、ログハウスの時と同じようにL字型に端材を加工したツールをLクランプで仮止めして取付作業です。長尺の板材を使う時にとても有効です。

しかし、今回は、このやり方を変えざるを得ませんでした。ログハウス建設の時とは違って足場がないため、壁材の実(サネ)へのはめ込みの度に脚立を移動しながらの作業となるため、結局、この方法は断念しました。

対応策としては、天井材を910㎜に切断したので、実(サネ)へのはめ込みを脚立の移動無しに、一ヶ所で1枚の天井材を取り付けられるようになりました。使用するビスの本数は増えますが、返って作業効率は上がりました。

・軒天井の仕上がりは、こんな感じです。軒下の垂木は、全て隠されて見えなくなり、すっきりしました。チョット手間がかかりましたが・・・

作業小屋には、普通軒天などは張らないかも知れませんが、ログハウスの標準レイアウトで用意されていた間仕切り用の壁材を使用しなかったので、これを作業小屋に使うことにしました。後で、小屋の中の天井にも使用する予定です。

次のステップである外壁塗装に向けて、妻面の飾り板取付、ドアと窓の戸当たり取付など細かな作業が続きます。

それでは、作業の状況をご紹介します。

■ 最新の状況 (2010年11月25日)

・ほぼ外回りの作業は終了し、外壁塗装の準備作業に移ります。

■ 作業の状況

【外壁張り作業】

・残っていた入り口と反対側の妻面を張り終え、細かなところの仕舞いも行いました。

【軒天張り】

・軒天張りには、残っていたログハウスの壁材(天井材でも使用)を使用しました。

・壁材は、4メートル近くある長い材料ですので、切断も大変です。しかし、現在建築中の作業小屋の入り口を利用すると、こんな感じで長尺ものの切断もこなせます。設計時に想定していた訳ではないのですか・・・ 作業小屋の入口のレイアウトも大切なんだなと感じました。

・早速、奥側の軒下から天井張りです。一人作業ですので、ログハウスの時と同じようにL字型に端材を加工したツールをLクランプで仮止めして取付作業です。長尺の板材を使う時にとても有効です。

しかし、今回は、このやり方を変えざるを得ませんでした。ログハウス建設の時とは違って足場がないため、壁材の実(サネ)へのはめ込みの度に脚立を移動しながらの作業となるため、結局、この方法は断念しました。

対応策としては、天井材を910㎜に切断したので、実(サネ)へのはめ込みを脚立の移動無しに、一ヶ所で1枚の天井材を取り付けられるようになりました。使用するビスの本数は増えますが、返って作業効率は上がりました。

・軒天井の仕上がりは、こんな感じです。軒下の垂木は、全て隠されて見えなくなり、すっきりしました。チョット手間がかかりましたが・・・

<作業小屋> 外壁の板張り開始 [ 2_03 外壁・屋根工事]

ドア・窓の取付が終わって小屋に鍵がかかるようになり、やっと大工道具の引っ越しが終わりました。とはいっても、まだ棚も作っていないので、小屋の中が片付くのは、当分、先になりそうです。

いよいよ外壁張り作業に移りました。

■ 最新の状況 (2010年11月18日)

■ 作業の状況

・外壁は、幅150㎜x長さ1820㎜ 板厚:12㎜の杉板材です。元々、野地板用ですので、表面仕上げはなされておらず、挽きっぱなしのざらざらした表面です。本当は、鉋仕上げしたものを使いたかったのですが、作業小屋ですので、余り費用をかけられないので野地板にしました。

・外壁の張り方は、「下見張り」という方法です。

外壁張り作業は、一人作業となりますので、板材の保持法など何か工夫しないと作業に時間がかかりそうです。そこで、考えたのが、下の写真のツールです。

下見張りでは、下から壁材を張っていきますが、その上にくる壁材と重なる部分の長さは、約30㎜としました。その30㎜をいちいち寸法を測るのは手間ですので、これまでにも雑誌などで、板材をL字型に加工したゲージが提案されていたかと思います。

私の場合には、それを板材ではなく、板金(屋根のケラバ部に使用した余りを利用)を使って作ってみました。この板金のツールは、下側の板材からの重ね代を出せるだけでなく、上に来る壁材を保持できるよう板金を曲げげています。そして、カルマのピンでこのツールを固定するようにしています。

実際に使ってみると、やはり取付にばらつきが出ますので、厳密に水平を出すには、やはり、水準器で2~3枚に一回は確認していく方が良さそうです。それさえやれば、結構使い勝手のいいツールではないかと思います。

いよいよ外壁張り作業に移りました。

■ 最新の状況 (2010年11月18日)

■ 作業の状況

・外壁は、幅150㎜x長さ1820㎜ 板厚:12㎜の杉板材です。元々、野地板用ですので、表面仕上げはなされておらず、挽きっぱなしのざらざらした表面です。本当は、鉋仕上げしたものを使いたかったのですが、作業小屋ですので、余り費用をかけられないので野地板にしました。

・外壁の張り方は、「下見張り」という方法です。

外壁張り作業は、一人作業となりますので、板材の保持法など何か工夫しないと作業に時間がかかりそうです。そこで、考えたのが、下の写真のツールです。

下見張りでは、下から壁材を張っていきますが、その上にくる壁材と重なる部分の長さは、約30㎜としました。その30㎜をいちいち寸法を測るのは手間ですので、これまでにも雑誌などで、板材をL字型に加工したゲージが提案されていたかと思います。

私の場合には、それを板材ではなく、板金(屋根のケラバ部に使用した余りを利用)を使って作ってみました。この板金のツールは、下側の板材からの重ね代を出せるだけでなく、上に来る壁材を保持できるよう板金を曲げげています。そして、カルマのピンでこのツールを固定するようにしています。

実際に使ってみると、やはり取付にばらつきが出ますので、厳密に水平を出すには、やはり、水準器で2~3枚に一回は確認していく方が良さそうです。それさえやれば、結構使い勝手のいいツールではないかと思います。

<作業小屋> 屋根葺き終了 [ 2_03 外壁・屋根工事]

いよいよ、最後の高所作業となる屋根葺きも、ログハウスで経験が生きて順調に無事終了しました。足場のないところでの作業でしたが、何とかケガもなく終了できて、ホッとしています。

■ 最新の状況 (2010年11月3日)

屋根葺きを終え、すっかり建物らしくなってきました。

■ 作業の状況

【屋根材】

・屋根材は、アスファルトシングルで、ログハウスで使ったものと同メーカーのものをネットで入手しました。作業小屋ということもあり、ログハウスよりは、安価なものにしました。

製品名:Owens Corning クラシック屋根材 色:Onyx Black 3.1㎡/束 (3725円/束)

【屋根葺き】

・早速、奥側の屋根から葺き始めました。作業の開始は、作業手順の確認と習熟のためにも、必ず奥側・見えにくいところからやるのが、きれいに仕上げるコツですね。これは、全てについて当てはまりますが、特に気を付けている点です。

今回は、ログハウスの時と違って、足場がないため、脚立を使っての上り下りなので、屋根材も小分けにして運び上げました。3メートルの高さを超えるとやっぱり怖いですね。

・本当は、奥側の屋根が全て終わってから、表側の屋根を葺くつもりでしたが、午後になると西風が強くなり、屋根の上に置いた屋根材が吹き飛ばされることもあったので、翌朝からは、地上から高い方の表側の屋根を先に葺くことにしました。

・両屋根とも吹き上がりました(下の写真)。その後、棟のトップところには、屋根材を半分にしてもう一枚葺いた上で、棟のトップ部分には、念のため防水のブチルテープを貼っています。

・軒先の仕上がりはこんな感じです。

【笠木の取付と棟の板金施工】

・笠木とは、棟カバー(板金)を取り付けるための下地材(防腐処理した檜材、15㎜厚x90㎜幅)です。笠木は、垂木に65㎜のコーススレッド(ステンレス)で止めました。笠木もログハウスで余っていたものを利用しました。

・軒カバーの板金は、軒先・ケラバの板金と共に、今回ホームセンターから購入したものです。棟カバーの端部は、妻面のケラバ部に被さるように加工しました。

・早速、棟カバーを取り付けてみました。棟カバーの固定は、カバーの側面からステンレス釘(38㎜)で、約300ミリピッチで笠木に固定しました。

妻面から見た棟カバーの仕上げ状況です。まあまあの仕上がりでしょうか・・・

■ 最新の状況 (2010年11月3日)

屋根葺きを終え、すっかり建物らしくなってきました。

■ 作業の状況

【屋根材】

・屋根材は、アスファルトシングルで、ログハウスで使ったものと同メーカーのものをネットで入手しました。作業小屋ということもあり、ログハウスよりは、安価なものにしました。

製品名:Owens Corning クラシック屋根材 色:Onyx Black 3.1㎡/束 (3725円/束)

【屋根葺き】

・早速、奥側の屋根から葺き始めました。作業の開始は、作業手順の確認と習熟のためにも、必ず奥側・見えにくいところからやるのが、きれいに仕上げるコツですね。これは、全てについて当てはまりますが、特に気を付けている点です。

今回は、ログハウスの時と違って、足場がないため、脚立を使っての上り下りなので、屋根材も小分けにして運び上げました。3メートルの高さを超えるとやっぱり怖いですね。

・本当は、奥側の屋根が全て終わってから、表側の屋根を葺くつもりでしたが、午後になると西風が強くなり、屋根の上に置いた屋根材が吹き飛ばされることもあったので、翌朝からは、地上から高い方の表側の屋根を先に葺くことにしました。

・両屋根とも吹き上がりました(下の写真)。その後、棟のトップところには、屋根材を半分にしてもう一枚葺いた上で、棟のトップ部分には、念のため防水のブチルテープを貼っています。

・軒先の仕上がりはこんな感じです。

【笠木の取付と棟の板金施工】

・笠木とは、棟カバー(板金)を取り付けるための下地材(防腐処理した檜材、15㎜厚x90㎜幅)です。笠木は、垂木に65㎜のコーススレッド(ステンレス)で止めました。笠木もログハウスで余っていたものを利用しました。

・軒カバーの板金は、軒先・ケラバの板金と共に、今回ホームセンターから購入したものです。棟カバーの端部は、妻面のケラバ部に被さるように加工しました。

・早速、棟カバーを取り付けてみました。棟カバーの固定は、カバーの側面からステンレス釘(38㎜)で、約300ミリピッチで笠木に固定しました。

妻面から見た棟カバーの仕上げ状況です。まあまあの仕上がりでしょうか・・・

<作業小屋> 屋根下地、壁下地の作業を終了 [ 2_03 外壁・屋根工事]

先週の作業から引き続いて、屋根の軒先とケラバ部に屋根材の下地になる板金を加工して取り付け、また、壁の下地材であるベニア合板の表面には、防水・透湿・防風シートを張りました。

その後、窓とドアのフレーム取付けを行い、これで屋根葺きと壁張りのための準備が終了です。

■ 最新の状況 (2010年10月27日)

屋根と壁の下地作業を全て終了しました。

■ 作業の状況

【壁の下地(透湿・防風シート)張り】

・壁の下地材としてベニア合板(12㎜厚)を張っていますが、その上に防水・透湿・防風シート(このシートは、湿気は通すが水と風は通さない機能を持っています)をはりました。さすがに、シート張りは一人では出来ないので、久しぶりに妻に応援してもらっての作業です。作業は、1時間もかからなくて終了です。なお、壁の最終仕上げとしては、杉板材で「下見張り」する予定です。

シートの張り方は、屋根のアスファルトルーフィングと同様に、上下の重ね代は100㎜程度でタッカー止めで施工しています(シートの上下には100㎜のところにガイドラインが印刷されています)。

【窓とドアのフレーム製作/取付】

・窓とドア部分のフレームは、2x6材を使用しました。窓は、同じサイズで3ヶ所取り付けますので、同じ窓枠を3個作って、壁の開口部に取り付けています。壁の開口部に直接2x6材を取り付けてしまう方法もありますが、3カ所とも同じサイズの窓にしたいので、寸法にばらつきが出ないよう窓枠を組んでから取り付けました。開口部に取り付ける際は、スペーサーを使って窓枠が変形しないように注意しながらの作業です。

・フレームの取付が終了したところで、フレームと壁の隙間の防水のために、ブチルテープで塞ぎました。これで、外壁材の隙間から雨が侵入にしても室内には入ってきません。ブチルテープは、ログハウスで余っていたものを流用しました。

【屋根の軒先・ケラバ部の板金加工/取付】

板金は、ホームセンターで購入しましたもので、既に曲げ加工は終わっていますので、端部と接合部分の加工は自分で行います。屋根の板金加工は、ログハウスで既に経験済みですので、比較的スムーズに加工/取付を終了しました。

その後、窓とドアのフレーム取付けを行い、これで屋根葺きと壁張りのための準備が終了です。

■ 最新の状況 (2010年10月27日)

屋根と壁の下地作業を全て終了しました。

■ 作業の状況

【壁の下地(透湿・防風シート)張り】

・壁の下地材としてベニア合板(12㎜厚)を張っていますが、その上に防水・透湿・防風シート(このシートは、湿気は通すが水と風は通さない機能を持っています)をはりました。さすがに、シート張りは一人では出来ないので、久しぶりに妻に応援してもらっての作業です。作業は、1時間もかからなくて終了です。なお、壁の最終仕上げとしては、杉板材で「下見張り」する予定です。

シートの張り方は、屋根のアスファルトルーフィングと同様に、上下の重ね代は100㎜程度でタッカー止めで施工しています(シートの上下には100㎜のところにガイドラインが印刷されています)。

【窓とドアのフレーム製作/取付】

・窓とドア部分のフレームは、2x6材を使用しました。窓は、同じサイズで3ヶ所取り付けますので、同じ窓枠を3個作って、壁の開口部に取り付けています。壁の開口部に直接2x6材を取り付けてしまう方法もありますが、3カ所とも同じサイズの窓にしたいので、寸法にばらつきが出ないよう窓枠を組んでから取り付けました。開口部に取り付ける際は、スペーサーを使って窓枠が変形しないように注意しながらの作業です。

・フレームの取付が終了したところで、フレームと壁の隙間の防水のために、ブチルテープで塞ぎました。これで、外壁材の隙間から雨が侵入にしても室内には入ってきません。ブチルテープは、ログハウスで余っていたものを流用しました。

【屋根の軒先・ケラバ部の板金加工/取付】

板金は、ホームセンターで購入しましたもので、既に曲げ加工は終わっていますので、端部と接合部分の加工は自分で行います。屋根の板金加工は、ログハウスで既に経験済みですので、比較的スムーズに加工/取付を終了しました。

<作業小屋> 屋根の野地板・ルーフィング取付が終了 [ 2_03 外壁・屋根工事]

先週、屋根の垂木取付を終え、鼻隠し板を取付始めていましたが、今週は、破風板、野地板の取付け、屋根を葺く前のアスファルトルーフィング(防水)を張り終えました。また、屋根作業をやりやすくするために残していた壁の下地材(ベニア板)も全て張り終わりました。

ルーフィングを張ったことで、多少の雨が来ても大丈夫、6畳ほどのスペースですが、雨を気にせず大工作業が出来ることに大満足です。

それでは、作業状況についてご紹介します。

■ 最新の状況 (2010年10月20日)

まずは、現在の状況です。屋根もグリーンになって(これは、ルーフィングの色で、この上に黒のアスファルトシングルの屋根材を張ります)、すっかり小屋らしくなって来ました。

ドアと窓(3カ所)の開口部があいていますが、このドアと窓も手作りする予定です。また、両妻面の上部にも開口部がありますが、この部分には、アクリル板を使って明かり採りにする予定です。

小屋の中から見るとこんな感じです。これで、雨が降っても気にしないでいつでも作業が出来るスペースが出来ました。幸せなことです。

■ 作業の状況

【破風板の取付】

鼻隠しに続いて、妻面に破風板(2x6材)を取り付けました。鼻隠し同様、一人作業ですので、Lクランプを使っての作業となります。破風板は、ビスの頭が表面にでないように裏の垂木側からコーススレッドで固定しています。

これで、鼻隠し、破風板の取付を全て終了。この後は、屋根の野地板張りです。

【野地板の取付】

これからは、屋上での作業。久しぶりにヘルメットをかぶっての作業となります。

今回の作業小屋の設計では、ベニヤ板の定尺(910㎜x1820㎜ 厚さ12㎜ 合計10枚の内、2枚は半分に切断))をそのまま使えるようにしています(壁面も同様な考え方で設計)。これで、作業工数が大幅に削減できます。細かな寸法調整は、外壁用に準備した杉板(12㎜)を屋根の周囲に取り付けています。

・棟の半端な部分を残して、野地板を張り終えました。半端な部分は、150㎜幅の杉板をそのまま張り付けて終了です。

【ルーフィングの取付】

アスファルトルーフィングは、防水のために屋根材の下に張りますが、ログハウスで残っていた1本(幅1mx長さ21m 厚み1㎜)では、少し不足するので、新たに1本を購入しての作業となりました。

軒先から張っていきますが、重ね代は、上下は100㎜、左右は200㎜位を目安に張っていきます。ルーフィングは、タッカーで固定します。面積も大きくないので1時間もかからず終了です。

・ルーフィングを張り終え、後は、屋根葺きです。

ルーフィングを張ったことで、多少の雨が来ても大丈夫、6畳ほどのスペースですが、雨を気にせず大工作業が出来ることに大満足です。

それでは、作業状況についてご紹介します。

■ 最新の状況 (2010年10月20日)

まずは、現在の状況です。屋根もグリーンになって(これは、ルーフィングの色で、この上に黒のアスファルトシングルの屋根材を張ります)、すっかり小屋らしくなって来ました。

ドアと窓(3カ所)の開口部があいていますが、このドアと窓も手作りする予定です。また、両妻面の上部にも開口部がありますが、この部分には、アクリル板を使って明かり採りにする予定です。

小屋の中から見るとこんな感じです。これで、雨が降っても気にしないでいつでも作業が出来るスペースが出来ました。幸せなことです。

■ 作業の状況

【破風板の取付】

鼻隠しに続いて、妻面に破風板(2x6材)を取り付けました。鼻隠し同様、一人作業ですので、Lクランプを使っての作業となります。破風板は、ビスの頭が表面にでないように裏の垂木側からコーススレッドで固定しています。

これで、鼻隠し、破風板の取付を全て終了。この後は、屋根の野地板張りです。

【野地板の取付】

これからは、屋上での作業。久しぶりにヘルメットをかぶっての作業となります。

今回の作業小屋の設計では、ベニヤ板の定尺(910㎜x1820㎜ 厚さ12㎜ 合計10枚の内、2枚は半分に切断))をそのまま使えるようにしています(壁面も同様な考え方で設計)。これで、作業工数が大幅に削減できます。細かな寸法調整は、外壁用に準備した杉板(12㎜)を屋根の周囲に取り付けています。

・棟の半端な部分を残して、野地板を張り終えました。半端な部分は、150㎜幅の杉板をそのまま張り付けて終了です。

【ルーフィングの取付】

アスファルトルーフィングは、防水のために屋根材の下に張りますが、ログハウスで残っていた1本(幅1mx長さ21m 厚み1㎜)では、少し不足するので、新たに1本を購入しての作業となりました。

軒先から張っていきますが、重ね代は、上下は100㎜、左右は200㎜位を目安に張っていきます。ルーフィングは、タッカーで固定します。面積も大きくないので1時間もかからず終了です。

・ルーフィングを張り終え、後は、屋根葺きです。